Apple Musicでの不当な配信停止についての報告

親しいアーティストに、以下のようなことが起きている。

- ディストリビューション(配信代理)サービス・TuneCoreを用いて楽曲配信をするアーティストの複数名が、Apple Musicでの配信を停止される。

- TuneCoreに問い合わせると、Apple Musicが「楽曲の再生回数を人為的に水増しする不正行為」を取り締まるポリシーを導入し、停止された楽曲はその制裁を受けたという旨を報告される。

- 当該アーティストらは配信再開を依頼。Apple Musicでの配信が再開するが、配信後に再び「楽曲の再生回数を人為的に水増しする不正行為」が検出されたことにより、二度目の制裁を受ける。当該アーティスト自身が配信した全ての楽曲がApple Music上から消える。

- 再配信を行おうとするが、TuneCoreに登録された顧客情報(本名、住所、電話番号等)が制限され、再配信どころか今後の配信が不可能となる(事実上のBAN)。

上述の状況について、アーティスト当人やその友人らは懸命に情報拡散・収集をしている。デジタル配信を前提とした若い世代のアーティストにとって、サブスク型ストリーミングサービスの収益は文字通りの生命線となる。特に還元率の高いApple Musicでの配信停止のインパクトは大きい。

状況が改善する予兆もない12月24日、当人ら(AssToro、lazydoll、okudakun)にヒアリングを行い、メールのスクショ等を共有してもらった。ここでは筆者の私見をまじえて現況を報告する。

配信停止の経過

— okudakun (@okudakun1) 2023年12月5日

Apple musicで今起こってる問題について

皆さんお世話になってます、奥田です

今、僕たちが直面している問題について簡単にまとめたいと思う。

↓

11/22を皮切りにApple music上で僕たちの曲が消され始める、焦った奥田は楽器配信サービス会社にメールで問い合わせてみる、

↓

何らかの不再再生があったみたいでApple musicで楽曲が強制的に消去されてしまっていたと連絡を受けた。

もうこれは直談判するしかないと思い、本日Apple music会社に直接電話した。

みんな困っているとつたえた。

↓

待ってる(今ここ)追加で連絡あったらまた皆んなにシェアするね、!!(原文ママ)

11月半ばあたりからSNSにて「Apple Musicから曲が消された」との投稿が散見されたのを覚えている。今回ヒアリングを行ったAssToro、lazydoll、okudakunに加え、UztamaやAmuxax、さらに今年リリースされたコンピレーション・アルバム『もっと!バビフェス』や『insiderlost』に関わるアーティストらが被害を報告していた(最初の3人以外は既に配信再開されている)。

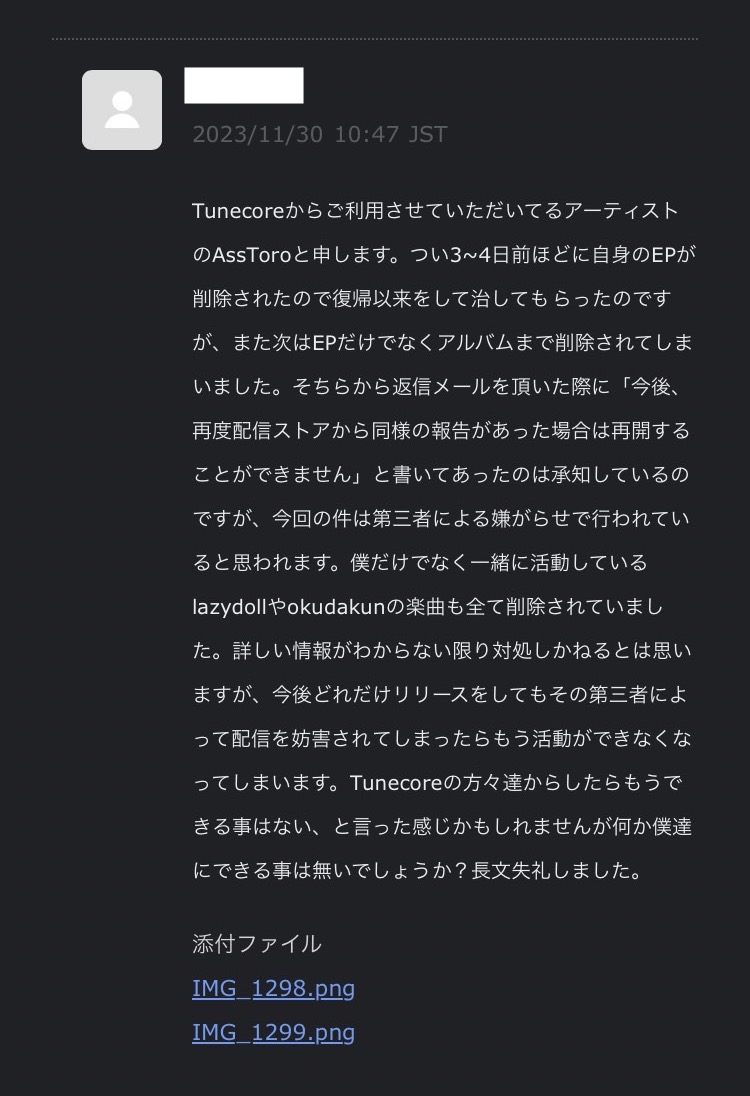

「曲が消された」ことを機に、11月24日、アーティスト・AssToroが利用するディストリビューション(配信代行)サービス・TuneCore*1に問い合わせた履歴が以下である。

TuneCoreからの返信↓

このやり取りにより、楽曲再配信の手続きをTuneCore側が行う。okudakun、lazydollも同様に再配信される。

それから一週間を待たず、復活したはずの楽曲が再び削除される。それだけでなく、以前「不正」が検出された楽曲(AssToroの場合はEP)のみならず全てのリリースが削除される*2。その際のやり取りが以下。

サポートチームの回答は「弊社からの復活要請ができかねる」。ディストリビューターが配信ストア(Apple Music)側の判断に準拠していることは、先のメールでも記載されていた。また、この「不正」について、アーティストらは「第三者による嫌がらせ」を想定しているが、この点については後に述べる。

同時にokudakunが「Apple Music for Artist」のサポートに電話で問い合わせるが、各個のリリースに関してはディストリビューターが責を負うとされ、進展なし。

ともかく復活させる方法を思案するアーティストらに、12月、TuneCoreからメールが届く。内容は「利用規約の改定」についてである。

偶然の一致といってしまえばそれまでだが、件の「不正」に関する条項の改定である。この改定に、同じく身に覚えのない配信停止を食らったアーティストがこう反応している(なおこの方は本件で取材をした方ではない。被害を受けているのは筆者の周囲だけでないようだ)。

引リツの続き

— スンホ (@nishiharasungho) 2023年12月16日

どうやらチューンコア宛に引用リツイートで書いたような内容のメールを送る事自体がチューンコア側からするとNGに近い行為だったみたいで、こういった内容のお問い合わせをしたサービス利用者はアカウント停止と配信の停止+チューンコアの利用が出来なくなるみたいです

(そんな事ある?) https://t.co/NXl7ZxkToU pic.twitter.com/egHWAGnNF0

12月16日、AssToroは追加の質問をTuneCoreに送る。

TuneCoreの返信↓

回答は「配信ストア側の判断基準等は当サービスからご回答できかねます」。

AssToroやokudakun、lazydollは過去の配信作に関して復活を諦める(再リリース手続きの際に、「不正再生された記録があるために不可」と表示されたのだそう)。そうなると続いて焦点となるのが「今後Apple Musicにリリースができるのか」である。

TuneCoreにて新曲のリリースを試み、本名や電話番号、住所を含むアーティスト情報を打ち込むと、「入力されている情報の登録は現在受け付けておりません」との赤字で弾かれる。事実上のBANである。

もちろんアーティストらは、DistroKidなどの他のディストリビューションサービスを用いることも視野に入れている。しかし、TuneCoreを離れれば解決する問題なのか、わからない*3。既に登録されたアーティスト情報が重複してしまう懸念もあり、その場合、BAN対象としての記録も引き継がれてしまう可能性がある。複雑な配信構造のために二の足を踏みつつ、漠然と事態の改善を祈っているというのが、率直な今の心情だろう。

なぜ配信停止されたのか?(私見)

ここまで時系列的に経過を述べてきたが、「なぜ配信停止されたのか?」という謎が残る。何度も言及される「不正」とはなにか。Apple Musicのアーティスト向けページでは「不正」についてこのように記述されている。

ストリーミングサービス業界ではここ数年、アーティストの楽曲の再生回数を人為的に水増しする手口が増加しています。Apple Musicは、正当なリスニングやその他のアクティビティを基準とした上でアーティストの成功や成長が確立される、公平な音楽提供の場であることを理念としていますが、データの改ざんはこれに反するものです。

またSpotifyも以下のような動画で、「不正」について説明している。

ストリーミングサービスが音楽視聴のスタンダードとなった現代では、ボットを用いた再生回数の売買というものが横行しているらしい。下の記事では、「YouTubeの再生回数100万回が12000ドル(およそ130万円)で販売されており、またSpotifyやApple Musicでも同様のプランが提示されている」と述べられている(これは2年前の記事であり、現在の相場はわからない)。

登録者の月額料金でできた巨大なパイを、再生回数で切り分けるような仕組みがストリーミングサービスであり、ここで再生回数が唯一絶対の指標である限り、上のような業者が現れるのは必然ともいえる。

それに現代、パイが分配される先にいるのは人間ばかりでない。機械(を操作する人間)の台頭も忘れてはならない。事実としてストリーミングサービスにはAIによる自動生成楽曲がごろごろ転がっており、プラットフォームはその機械にも目を光らせている。

今年11月にSpotifyが発表した収益化のハードル「年間1000回再生以上」は、公共的なプラットフォームを望む人々からバッシングを受けたが、実際のところ大量生産が可能な生成AI楽曲に対する牽制であろうと筆者は思う。つまり100万曲を生成して1回ずつ聞かれれば、TikTokのバイラルヒットと同等の収益が貰えるという原則に対するテコ入れである。

何がいいたいかというと、パイを分配するプラットフォーマーと、パイを食いたい人々のイタチごっこによって「不正」のルールが常に変わる。ルールを明かしては食い荒らされるから、プラットフォーマーはそれを暗箱に隠す。TuneCoreは「配信ストア側の判断基準」を理由に問い合わせを退けるが、その盾がどうなっているのか、TuneCoreは知らない。問い合わせても不明瞭なのはそういう道理だ。

ともあれブラックボックスの「不正」に引っかかったアーティストらが自ら再生回数を買ったのではないか、という疑義だって完全に消し去ることはできない(筆者は、この事態で憔悴しているアーティストらを疑うようなことをしたくないが、聞いた。lazydollは、そもそも再生回数の売買というものが存在する事実を知らなかった、と答えた)。だが少なくとも、アーティストらが機械に水増しされたのでないファンベースを築いてきた経過を筆者は見ていた。

先に述べた通り、AssToroの送信したメールではこの「不正」が「第三者による嫌がらせ」だと推測されている。わざわざ再生回数を買うような嫌がらせというのが、どれほど存在しうるのか、これもまたわからない。しかし、インターネットで活動するアーティストに取材していると、信じられないような第三者の行動を聞くことがしばしばある。

たとえば、アーティスト本人が気に入らなくなって消した楽曲を勝手に転載する輩がいる(これはもうポピュラーな事象ですらある)。さらに妙なことに、あるボカロPがニコニコ動画だけに上げていた楽曲を勝手に、善意で、ストリーミングサービスに登録した海外ボカロキッズがいる(配信料も彼が負担したのか)。

嫌がらせなのかファン心なのかわからない、ありがた迷惑な人というのはいるものだ。本件のアーティストを応援したいがために「不正」を働く者がいたとしても、たしかに不思議ではない。なおTuneCoreのヘルプセンターには、「アーティスト本人・関係者・リスナーやファンの再生に関わらず、配信ストアにより人為的な再生・不正行為と判断された場合、システムによりリリースの配信は停止される」と明記されている。

https://support.tunecore.co.jp/hc/ja/articles/17083283514265

一方で、純粋な悪意のための嫌がらせという可能性も拭いきれない。若くして活躍するアーティストだからこそ、「サンクラのコメ欄にアンチが湧いてドギツイことを言われたりする」こともあるのだという。

そういうヒューマニティ溢れる嫌がらせもあれば、スパム的な嫌がらせもある。実はごく最近、筆者の身にも気味の悪い嫌がらせが降りかかってきて、本件との関連を疑ってしまうような出来事があった。

internethoodの名が使われつつRAに(RAに?!)イベントページができてるんですけどこれ嘘イベントです 1月5日にWALL&WALLに行っても閉まってますんで…(W&Wのスケジュール見る限り) pic.twitter.com/PNe46ySHQQ

— namahoge (@namahoge_f) 2023年12月25日

上画像は、音楽メディア・RAに掲載されてしまった架空のイベントである。この情報どおりに1月5日に表参道WALL&WALLに訪れても何も開催されていないのだが、ここに記載されるイベントタイトルは筆者が主催するイベント名と一致しており、箱側の担当者から連絡を受けてこれを知った。

この「mixty」というアカウントは、全くの架空のアーティストアカウントである。他者の名を剽窃してイベントを開き、剽窃した曲をリリースしている。そしてそのリリースを見ていくと、AssToroとのコラボ(というテイの)曲が公開されている。

「mixty」の精度の低い自動翻訳のような日本語での投稿を見ると、なんらかのスパム的な「嫌がらせ」を疑うが、特段詐欺サイトに誘導されるわけでもなく(追記:固定ツイートにPaypalアカウントのメールアドレスを収集する導線があったので注意されたし。)、淡々と他人の楽曲を剽窃して投稿しているのが不気味である。さらに、被害を受けているのがe5やmiraie、kuru、WaMiといったシーンで近接するアーティストばかりなのが、どうも文脈に対する理解度が高すぎる*4。

「mixty」がアーティストらを襲った「不正」と関連しているかどうか、確証は全くない。しかし、仮説である──こうした勢力がフィーチャリングに併記したアーティストの再生を人為的に回し、自身の配信曲に誘導する。「不正」が検出されれば他のアーティストに照準を合わせ、次々とターゲットを乗り換える……こういってはなんだけど、スモールビジネスにもほどがあるように思われるが、それが悪意ある「嫌がらせ」ならば、その悪意のみで成立することだってありうるだろう。

──────────────=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ

ともあれ、現在のサブスクリプション型ストリーミングサービスの構造に欠陥があることは確かだ。消したいアーティストがいれば、ボットによる再生水増しを仕掛ければいい。巨大プラットフォームやディストリビューターの検査水準では、それがアーティストの功名心なのか第三者の悪意なのかファン心なのか、さっぱりわからないのである。

筆者は『ザ・プレイリスト』の反ストリーミング論者になるつもりは一切ない。筆者はもうツタヤに行きたくない。しかし、アーティストにとって本当に安全な活動領域が確保されないのであれば、リスナーだって楽ばかりしていられない。

現段階では、Apple MusicやTuneCoreが真摯な調査を行い、早急に本件が解明されることを願うばかりである。もし調査に協力できる方がいれば、ぜひご一報を(→ namahoge@gmail.com )。

なお、今回ヒアリングしたアーティストらの楽曲はSpotifyに配信されている。支援のためにここに掲載しておく。

*1:TuneCoreは国内インディアーティストの利用する配信代行サービスのデファクトスタンダードといっていい

*2:客演として参加した=他のアーティストが配信手続きを行った楽曲に関しては停止されていない

*3:アーティストらはTuneCoreを利用する理由として、「還元率の高さ」と「使い勝手のよさ」をあげた

*4:いや、AIでもそれくらいわかるのかもしれないが。それでも「mixty」が投稿するジャケット含めてその理解度の高さははっきりいって不気味である

2022年12月のA.G.Cookの奇妙なステートメント和訳

前置き

英ネットレーベル〈PC Music〉が創設10周年の2023年をもって活動停止することを発表した。

同レーベルオーナーのA.G.Cookは「ハイパーポップの始祖」とも囁かれているが、非実在的な恍惚のテクスチャー、ポップを誇張したポップさといった、やはり2010年代以降のインターネット音楽シーンの進歩的かつ皮肉な美学を牽引していたことはよく知られている。

ある種の時代精神を先駆けた軌跡を、丹念に描写する仕事が必要とされている気がするが、ほかの誰かがやってくれることを期待する。

本稿では、活動停止を発表する半年前、2022年12月に公開された「Away From Keyboard - PC Music livestream curated by Ö & A. G. Cook」というライブストリームから、不気味なBGMとともにA.G.Cookが一人語りをするパートを抜粋し、和訳する。

ドキュメンタリー番組のようないやに神妙な語り口でA.G.Cookが告げるのは、音楽を巡るテクノロジーの変遷であり、過剰な修辞を伴った衒学的な歴史描写である。

ギリシャ神話で音楽を司るアポロン神とSpotifyのダニエル・エクが直線で結ばれ、『2001年宇宙の旅』の有名な猿人類が骨を投げるカットが挿入され、T-Painのオートチューンにつられてナレーションごとデジタル化してしまうこの映像は、ある種のアジテーションじみた緊迫とナンセンスな諧謔に満ちた怪作となっている。

ちなみにイベントに題された「Away From Keyboard」というタイトルは〈PC Music〉の解散と紐づけて考えてもいいかもしれない。「AFK」とも略されるこの語は、日本語でいう「落ちる ノシ」みたいなもので(やや古いかもしれない)、A.G.Cookが当のシーンから降りる照れ隠しのステートメントとして解釈することもできる。

ともあれ前置きはこんなところで、10分程度の映像なのでぜひみてほしい。

なお訳出はある程度AIに頼りつつある程度意訳している上に、字幕もなくてAI8割と耳2割でがんばったので、間違っている箇所があればご指摘いただけるとありがたい。

和訳

Away From Keyboard - PC Music livestream curated by Ö & A. G. Cook - YouTube

※埋め込み許可がない?ため、上記URLから[1:42:34 - 1:54:23]を再生してください

カットイン:アーサー・C・クラークのインタビュー

──あなたは2000年までに人工知能が開発される可能性を示していますが。

アーサー・C・クラーク:多くのコンピューター科学者は、今世紀末までには、どのように定義しても知能を持つ機械が開発されるだろうと考えています……

SF作家で未来学者のアーサー・C・クラークは、1968年に『サイエンス』誌に寄せた手紙の中で、彼の第三の法則であり最も有名な「十分に発達したテクノロジーは魔法と見分けがつかない」という言葉を残している。

音楽──芸術のミューズのうちのひとり──は、人類の夜明けから我々を魅了してやまなかった。

アステカ神話の音楽と悪戯と欺瞞の神・ウェウェコヨトルは、人の手足を持つ踊るコヨーテの姿に化けたトリックスターであり、変幻自在で、ストーリーテラーだった。

ギリシャ神話の知と音楽の神・アポロンは黄金の嘘つきだが、自然と豊穣を司る田舎じみた牧神パーンと音楽で決闘し、ミダース王のみが審査できるコンテストに挑んだ。*1

Spotifyの共同設立者でCEOであるスウェーデン人のダニエル・エクは、音楽ストリーミングに長年に渡る全知全能の慈悲深い力を与えた。

カットイン:ダニエル・エクの言葉

Spotifyでは、あなたがミュージシャンとして民主的に勝利することを真に望んでいます。なぜなら、あなたの音楽は最高の音楽だから。

しかし、音楽とテクノロジー、エンターテイメントを巡るこの物語は古く遡る。旧石器時代中期、現在ではスロベニアと呼ばれる山岳森林地帯に隠された洞窟から始まるのだ。

1995年にDivje Babe遺跡で発掘されたフルート──4万年前に作られ、ネアンデルタール人のフルートとして知られる──は、ホラアナグマの大腿骨から彫り出されたもので、心地よい音列に空気を分けるための穴が開いていた。

音楽は人類の骨の髄まで染みていて、そして人類の原始の音は洞窟で鳴り地球の内側にまで届いていた。

何千年、何世紀もかけて墓穴は聖堂に変わり、聖堂は大聖堂に変わり、反響する声は天国へと近づいた。

やがて、人々の合唱をも圧倒する壮大なパイプオルガンが現れる。ふいごとフットペダルは私たちの音域を拡げ、文明の偉大な王に恩恵をもたらすキーボードが機械化されるのは時間の問題だった。

[音色がピアノに]

18世紀初頭、イタリアの職人でありメディチ家の楽器を管理したバルトロメオ・クリストフォリは、強弱のつけられるヒノキの鍵盤、すなわちピアノ・フォルテを作る。そのピアノの独創的なハンマーとダンパ(空気流量制御弁)によって、ソロミュージシャンはスケール、ダイナミクス、パワーをコントロールできるようになった。

[ストリングスが加わる]

一方、作曲家たちは自らの私兵を集めていた。欧州の巨大なオーケストラは、弦楽器、木管楽器、金管楽器、さらにそれ以上に分けられた10人から30人、60人、100人以上の奏者を擁した。

木管と金管、打楽器と吹奏楽器、完璧に調律された食材の大鍋は、作曲家や指揮者の気まぐれに従い、芸術のミューズたちを宮殿から公共へと還元する。

大衆芸術となった、氾濫する感覚のスペクタクル。

私たちが現代に向かって邁進した頃、19世紀の悪名高き作曲家で楽劇王のワーグナーは、オーケストラの新たなテクスチャーを用いた「ゲザムトクンストヴェルク」を構想した。つまり、オペラと戯曲を通して芸術的宇宙を統一しようと試みたのである。

言葉、音楽、演劇、舞台演出、そして魔法が、めくるめく観客の前で火花を散らす。

これが私たちの知る「マルチメディア」の始まりだった。

[音色が朴訥なコンピューターサウンドに]

マイクロフォンからスタジオ、マイクロプロセッサに至るまで、人類の歴史に登場したあらゆる楽器は、今やごく普通のコンピューターで複製、サンプリング、モデリングできる。

ワーグナーのオーケストラさえ、アップルの「GarageBand」やマイクロソフトの「Songsmith」と比べたら見る影もない。

カットイン:T-Painのインタビュー

──『D.O.A.』。 Death Of Auto-Tune。

T-Pain:俺にはオートチューンしか聞こえなかった……それと「Death」。

──(爆笑)

T-Pain:それだけさ。言っている意味わかるだろ? だから、もちろん、それが俺のテクニックだし名を知られたワケだよ。だからその死を耳にしたらさ、ワーオって感じなの。

──T-Painの死と同じように受け止めたんだね。

T-Pain:そう、わかるだろ?

オートチューンは1990年代に発明されたが、音楽産業で最大の企業秘密の一つとして公には隠されていた。このエフェクトは、最終的に2000年代後半にT-Painによって擁立されたが、彼はその先駆的なスタイルの代償を払った。

[ナレーションがオートチューン化]

オートチューンへのバックラッシュ、ボイコット、バッシングが常態化し、アーティストらは「T-Pain Effect」から自らの真正性を守るために列をなした。

だが、パンドラのピッチシフターの箱は開かれ、ヒットチャートを捻りのきいた電子的魅惑のボーカルエフェクトで席巻したばかりではない。

それどころか、その効果は真にユビキタス化した。

道具であり、ウィルスであり、救いの手だ。

人類が自らの発明品に絶えず脅かされる世界で、私たちの歌声が、原始的な純粋さの最後の息吹を象徴するようになったとしても不思議ではない。

テクノロジーは私たちの芸術や文化を歪めるために使われるかもしれないが、音楽はその後ろに横たわるサウンドトラックであり、ジングルであり、常に私たちの現実認識を操作する準備ができている。

MetaからMEGAUPLOAD、Siriからスーパーボウルまで、音楽はテクノロジーや企業に人間の顔を映し、カジュアルで親しみやすい人格を与える。

不可視の力、目には見えないけれどそこに在るもの。

音楽は私たちの文化を操作する手練だ。

[音色が以下の映画音楽の模倣に]

バーナード・ハーマンのストリングスがナイフのように切り裂いたのは、1960年のヒッチコックの傑作映画『サイコ』だ。

ジョン・カーペンターが1979年の『ハロウィン』でDIYしたスコアは、彼のスラッシャー映画に不穏を塗りつけた。

そして1996年には、ウェス・クレイヴンの目論見通り、『スクリーム』が観客の期待を煽った。

何も起きないことを予期して膿んだ、皮肉とアンチ・クライマックスの新しい文法。*2

フランスの哲学者Agnès Gayraudの2018年の著書『Dialectic of Pop(ポップの弁証法)』では、ポップミュージックの複雑なアイデンティティが、まさにその産業によって定義されていると語られている。

カットイン:Agnès Gayraudの言葉

録音されたポピュラー音楽は、映画や写真といった他の偉大な機械化された芸術の特性によって特徴づけられている…オリジナルとコピーの間の古典的な対立を置き換えるために、芸術作品というものを再定義する必要があった…また、産業や文化の中で大量に流通した結果である。

前世紀にわたり、映画は演劇から切り離され、写真は絵画から遠ざかった。

世界中の観客が、デジタルではなく機械的につながるようになった。

過去には考えられない品質のレプリカや複製品。

全国的な大ヒット映画を上映する地元の映画館。

収集家が喜ぶレコード、便利なカセットテープ、手つかずのCDを並べる地元のレコード屋。

新聞からテレビまで、芸術は商品になっただけでなく、革命が起きた。

電話網と軍のデータベースから、私たちの愛するワールド・ワイド・ウェブが誕生した。

インターネットの全ては結ばれた複製。

そして、テクノロジーが私たちをつなぎ、束縛する一方で、音楽のサイレンは私たちを魅了し、ネットの中にどんどん近づけていく。

[BGM止む]

音楽を聴くのは久しぶりだ。

コンピューターのない音楽、

マーケティングのない音楽、

衛星のない音楽、

配線とスイッチとコンセントとスクリーンで埋め尽くされた壁のない音楽。

[BGM再開]

フランケンシュタインのマルチメディアの怪物は生きている。

ハイブリッド、サイボーグ、鏡の回廊。

薄気味悪いが、実在する。

パーソナルコンピューター・ミュージック、人格化。

もうソウルメイトではなく、単にひとつの魂。

トリックスターの、音楽の神々は知っていたかのようだ。

ウェウェコヨトル、パン、エク、そしてその先。

芸術のミューズたち。

おまけ(1:52:27 - )

最後に鳥かごの中のインコが何か歌っぽいものを絶叫するのだが、筆者には聞き取れず、音声書き起こしAIのWhisperに任せたら以下のように書き出した。ここまでの話とリンクしすぎワロタ。せっかくなのでDeepLの対訳もそのまま貼っておく。

---

Let the body step forward.

体を前に踏み出せ。

Let the body step back.

体を後退させろ。

Roar!

唸れ!

Let the body step forward.

体を前に踏み出させろ。

Let the body step.

体でステップを踏んで。

Roar!

唸れ!

Let the body step forward.

体を前に踏み出させろ。

Let the body step back forward.

体を前に後退させろ。

What's the big problem?

何が大きな問題なんだ?

Dreams.

夢だ。

What's the big problem?

何が大きな問題だ?

Dreams.

夢だ。

Nothing to do.

何もすることがない。

Roar!

唸れ!

Let the body step forward.

体を前に出せ。

Let the body step back.

体を後退させろ。

Roar!

唸れ!

【雑記】Gacha Popとhyperpop

「Gacha Pop」というSpotifyプレイリストが話題になっている。

ニコニコ動画文化を継ぐ歌い手出身者、SSW、アイドル、ラッパーまで雑多な日本語圏のポップスをまとめて「ガチャ」と称しているわけだが、つまり日本的で現代的で雑多であるということ自体を定義する名称として持ち出されたのがそれである。

まだできたてホヤホヤで、なおかつ数千数万あるうちのたったひとつのプレイリストにああだこうだ言っても仕方ない気もするが、(筆者も含め)みんなが言及したくなるのは最近のヒットソングの"わからなさ"を説明してくれるような、業界構造の変化に対応した切り口っぽい雰囲気があるから。以下雑文。

──────────────=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ

Gacha Popのラインナップは、YouTubeが情報ソースとなっている海外のJ-POPキッズがDiscordサーバーで共有しあう楽曲群のような脈絡のなさがある、と筆者は思う。

おそらくは、スパイファミリーでも鬼滅でもいいがアニメ作品から日本の現代文化に接近し、動画サイトで知った米津玄師とBUMP OF CHICKENと千石撫子と竹内まりやと凛として時雨を同等に愛好し、アルゴリズムというブラックボックスからガチャを引き続けるキッズたちだ。

キッズらは引き当てた音楽が日本語で歌われるならそれを「J-POP」だと考える。しかし日本の当事者らは「J-POP」は「J-POP」で、「それ以外の何か」は「それ以外の何か」だと考える。であれば、Gacha Popはその溝を埋めるためのものである。

以下はSpotify Japan芹澤氏へのインタビュー記事だ。「K-POPの戦略性」と比較されているあたり、ハナから外貨獲得を企図したプレイリストだというのは間違いない。まず表題には「日本の音楽を海外に発信するための新たな動き」とある。「ガチャ」とは海外向けにパッケージされた商品である。この名称はむしろ梱包作業を行う側、従来的なJ-POPとそれ以外を区別する側の人間にベクトルが向いているような気もするが、そういうビジネス都合の言葉なんだろう、たぶん。

ここ数年、ストリーミングサービスの浸透と発展により、日本の楽曲が同時多発的に様々な国でバイラルし、世界中で聴かれるようになるという現象が起きています。そしてその拡散の過程で、楽曲と直接関係がなくても、アニメと隣接する表現と共に広がりを見せることが多い、という共通点があるようにも感じました。(上記事より)

この点に関しては筆者が弊ブログに書いた「たかやん」という歌い手/ニコラップ出身のアーティストに関する論考と通づるところがある。たかやんはある時期から二次元表象をまとい、「アニメ的」なルックを手にしたことが海外で聴かれるようになった勝因のひとつになっているのではないか、と分析した。興味ある人はぜひ読んでほしい。なお、たかやんもGacha Popにリストインしている。

このように二次元表象を援用し動画サイトを中心に人気を集めてきた、いってしまえばボカロ歌い手文脈のアーティストを並べたプレイリストとしては、以下の「太陽を見てしまった」がある。タイトルが秀逸だ。ブルーライトばかり浴びている。同プレイリストはもともとフューチャーベース系が集められていたそうだが(人づてに聞いた)、ネットレーベル文脈にボカロ歌い手文脈が被さって現在の形になっているというのは興味深い。

このラインナップを見てわかる通り、Gacha Popと被るアーティストが何組もいる。Gacha Popはこうしたアニメカルチャーと隣接したネット文化圏の要素を抽出し、「日本的な何か」とみなしている。むしろこれがプレイリストの基調となっていると感じる人は少なくないのではないか。

Gacha Popに選曲されるほかの文脈を確かめていくと、TikTokバズ楽曲やすでに海外で地位を獲得したアーティストが並ぶが、筆者がなんとなく違和感を覚えたのはヒップホップを出自に持つラッパーだ。

というのも、ちょうど直前に見ていた以下のアワードの存在がある。ディストリビューションサービス・TuneCoreによる2022年「インディペンデント・アーティスト・アワード」であるが、既存のルートに頼らず現代的な音楽流通形態に取り組むアーティストら──ボカロ・歌い手とラッパーが混在する──のラインナップはGacha Popのそれと少し異なる。

ネットカルチャーぽいインドアぽい人らとゴリッとタトゥーの入ったラッパーが入り乱れるのは異様な絵面であるが、これこそガチャ的なようにも思える。しかしGacha Popに入るヒップホップ勢は、なんというか文化系というか、ハードでなくて恐い印象のない、それに女性ラッパーが多くて雄々しくない、そんな傾向がある。

ここにキュレーションの手付きが感じられる。なんでもありってわけでもなくて(そりゃそうなんだけど)、平和的で中性的な「日本的な何か」。別に野蛮さを積極的に擁護したいのでもないのだが、どうも違和感がある。

「命名は、言及するという中立的な行為ではない」というのはマーク・フィッシャーの言だが、やはりGacha Popも恣意的な命名行為であり、「余剰価値を生む」。こうなるとジャンル的な何かが立ち上がってくる気がしないでもない、というのは多くの音楽ファンが期待したり危惧したりするところなのだろう。

Spotifyの命名によってジャンル化された事例としてはhyperpopがある。音が割れたり声がピッチアップされたり、デジタルにハチャメチャな音楽である、と一旦は雑に説明しておこう。興味のある方は、手前味噌だが以下の拙稿を。

同プレイリストについてもジャンル名を押し付けられたアーティストらが強く反発を示した事実は重要だ。しかし、こうした事態が起きたのも、たしかにhyperpopプレイリストに並ぶ楽曲群に一定のスタイルがみとめられ、少なからず同一のシーンを共有していたからこそ、hyperpopというレッテルが有効になったのである。そしてだからこそ、自称を塗りつぶす他称を突っぱねたともいえる。このあたりに関しても詳しくは手前味噌の乱用。

一方でGacha Popに共通のスタイルとシーンを見出すことはできるだろうか? 超大雑把にネットカルチャー的で、すごく漠然と2020年代という時代を抽象化した概念として成立しているようにもみえるが、しかし、個別の対象に当てはめるには曖昧すぎて使い物にならない。

であれば、あくまで筆者の想像だが、作り手からしても「勝手に括んなや!」という怒りは湧いてこない気がする。文化的な枠組みを設けられたというより、シンプルに販路を用意してもらったという感覚が上回るのではないか、と思う。筆者も知り合いのアーティストが選曲されれば普通に祝福できる気がする。

そういう意味で、命名のしたたかさというか、空虚さというか、そこに規定された「日本的な何か」という弱い圧力を忘れさせるくらいの便利さがあるのだろう。

──────────────=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ

そういえば。現在プレイリストのトップを飾るYOASOBI「アイドル」について「これはhyperpopを通過したアウトプットなんじゃないか」という指摘が少し前にじんわり話題になった。正直にいって頭を抱えた。一年前に某Podcastで有名な批評家・ジャーナリストらが「YOASOBIはhyperpop」だと盛り上がっていたことがあった。やはり頭を抱えた。

今となっては「それはGacha Popなんじゃないですかね〜」と対応できるかもしれない。そうした方が穏便だ。何も捉えていないが何かを捉えた感じにできる。広告の人間が言う「時代のトリガー」とやらに追加した方がいい。

問題は、先のインタビューでhyperpopもGacha Popに内包されることが示唆されていたことである。たしかに、Gacha Pop的な時代感覚を極度に先鋭化させたものとしてhyperpopがあるだろう。しかしこれを入れ子構造として提示されると、こまやかな音のきめまで奪い取るような言葉のちからを考えざるを得ないというか。

hyperpopを希釈したらGacha Popになるなんてことはない。Gacha Popを煮詰めたらhyperpopになるわけでもあるまい。でも現に、hyperpopをフックにYOASOBIを論じようとする者からは、Gacha Popと同様の大づかみで語ろうとする気配がある。

またはhyperpopが影響してGacha Popが形成されたなんて言説が今後はびこるかもしれない。同時代的に隣接していただけなのに、あたかも連続的な歴史として。それははっきりいって無理がある。先回りして気にしすぎかしらん。まあ雑記なのでお気持ちを記しておきます。

全然しらんけど、Spliceに「Gacha Pop」のサンプルパックが出てくるようなことがあれば、諸々あらためて考えた方がいいかもしれない。以上。

[追記]Mastodonフレンズでボカロ識者のFlatさんが、RYMの「Yakousei」がボカロ歌い手文脈にとどまらずポルカドットスティングレイ、さユり、フレデリック、chelmicoなどがカテゴライズされていてガチャポに先んじていた、と指摘されていたので置いておく。

"internethood"フォト(gif)レポート

1/22に表参道WALL&WALLで開催した"internethood"というイベントのフォトレポートです。

記事内の画像は添付可能なサイズとして10MB以下に圧縮していますが、でっけえ元データもあります。欲しい方はご連絡ください。なお、写真はほぼライブアクトのみになるので、あしからず…。

初っ端の大暴れユニット。DJ→ラムコさんMC→hiriさんも歌う、という流れ。DJは15分程度あったのだが、入場が並んでいたという事情もあり急遽長めにやってもらった。ふたりとも毛量がすごいからヘドバンが壮観。

初っ端からブチ上げてもらうことを意図した素人考えのTTで、のちのち「ほんとに大丈夫だろうか…」と心配になったが、やっぱりホントにカマしてくれた。ありがとう…。この後、hirihiriさんはサンリオのイベントがあったため、表参道からVR世界に向かった。さすがにハイパーと言わざるを得ない。

いきなりgifなのは、いむ電のVJを見て、後ろで無表情で踊る女の子と淡々とプレイする3名のコントラストが、絵的にだいぶオモロイなと思ったから。ここからのアクトは全部gifになる。

出演前のアカシさんと話していて、「なんか出揃ってきた感あるよね」と言われた。たしかに、今回のラインナップのような、かなりチャレンジングな音作りをやっていたり従来的なポップスの流儀からは離れていたりしつつも、なんかデジタルに構築されたポップ音楽になってる、統一感があるのかないのかわからんけどなんか謎の連帯感がある(少なくとも自分にとっては)、みたいな人たちが出揃ってきたのかもしれない。

自分はaiverから知っていたので、ああいう音響をWALL&WALLで聴けたのはすごくよかった。

茨城から駆けつけてくれたカイルイさん。リアルタイムグラニュラー初音ミクloveセット(?)を披露するこの美しい動きを見よ!実は自分も初めてお会いしたので、結構淡々としている方なのかと思いきや、パフォーマーとしてたいへん肝が座っているというか、魅せるプレイをしてくれたのがすごくよかった。

イラストレーターのコスガソさんと同郷の友人というのは知っていたが、彼が元B-BOYだったという話はなんか面白かった。

期待の即席ユニット。このイベントの数日前、ユイゴさんと偶然お会いした時に、「リハやってきましたよ」と話していて、「リハ??」となったのだが、この日のためにめっちゃ準備してくれたそう……泣ける。。そう、是さんは初ライブだったので、チーム是としてかな〜り準備してくれていたとのことだ。

前半のDJではそれぞれの楽曲を演りつつ、後半ではいそいそと楽器を準備して、ぼっちざろっく。本当にいいパフォーマンスでした。暴れるユイゴさんと終始淡々としている是さんの対比が非常によい。

今回最年少のレージーくん。ミライエが来るのに誰を当てたらいいだろう、というのでドンピシャだったのが彼。クリスマスに出したEPでボカロを使っているのが決め手だった。レージーくんとはデモニアやインタビューなどで結構何度も会っているが、そういう贔屓目なしに、楽曲がほんとにかっこいい。

国内digicoreシーンと、ボカロ/トラックメイカーシーンは微妙に剥離していて、でもプレイヤー単位では微妙に接続されているような感覚があり、そこを同居させたろうというのが今回の意図でもあった。レージーくんがいることで呼べたお客さんもいただろうので、よかった。パフォーマンスは横移動が多め。

なおバックDJは今回別フロアでDJをやってくれたikillくん。彼のサンクラの、序・破・急と銘打たれたエヴァシリーズのDJミックスがすげ〜よいのでそちらも是非。

カクカク人が飛んでる妙な絵面になってしまったが、しっかり盛り上げているのがillequalさん。こちらは1階のフロア。過去イチいいDJができたと言ってくれたのがめっちゃ嬉しい。

マレーシアよりの使者、ミライエ。たしか11月頃から連絡をとっていて、そもそもインタビューをしたいと話していたのだが、なんか流れでイベントを組むことになった。

とまれ、前日に行ったインタビューで初対面だったわけであるが、本当に礼儀正しくてユーモアがあって、いい青年である。今回が人生で2回目のライブで(1回目はこの前日、幡ヶ谷にて)たいへんナーバスになっていたのでこちらも心配だったが、堂々たるパフォーマンスを見せてくれた。声量が大きいのでライブ映えする人だと思う。終わった後はさすがに憔悴していた。

バックDJはアーティスト/DJ/ニート東京のインタビュアー/スターキッズのマネージャーなど肩書の多いステファンヨシキと、外国の人と思われがちだけど日本在住なididntcryくん。実は当日の2,3日前に決まった座組であり、その突貫具合に僕までナーバスになっていたけど、やはり場数を踏んでいるステファンはさすが安定感があり、音響としては異常にローが出ていてたいへんよかった。

そういえば、前日のインタビューというのも通訳がステファンだったので、取材後に3人でマックに入ってセトリの最終調整したのもいい思い出。あとこの翌日にラムコ氏が秋葉原をツアーしてくれたのもいい思い出。

と、まあすごく雑に所感を書いていったわけであるが(たぶん後で諸々手を入れる)、イベントに来てくださった方々、出演してくださった方々、準備に諸々携わってくれた方々、本当にありがとうございました。

今回はミライエありきで開催したけど、今後もそういう流れで、誰か気になる人が来日したらイベントを開く、みたいなことをやれたらいいなと思っている。楽しかった〜。

"internethood"というイベントをやる

11月頃、チャンネル登録していたおかげでこの動画が流れてきた。

Miraieという人は以前からチェックしていて、いってみればアニメ/ゲーム好きの古風なオタクのYouTuberでありながら、hyperpop/digicoreシーンとも関わる若手アーティストだったりして、このシーンとオタクカルチャーの蜜月具合を再認識させられるというか、こういう人がラッパーとしてプロップスを集めていること自体が面白いな〜とか思っていた。

そんなMiraieが日本に来るのだからどうにか取材ができないものかと考え、誰に依頼されるわけでもなく、とりあえずDMを送ってみた。ウン万とフォロワーのいるMiraieであればメッセージリクエストのミノに隠れてしまうことがわかっていたので、直近の投稿に「Check My Message!」とコメントする、よく見るSNS仕草をやってみたのである。

そんなこんなで諸々省きまくるが、取材は明日に迫り、その上明後日にはイベントを開催することになった。"internethood"というイベントはMiraieありきで企画されたものだった。

以前から国内外のhyperpop/digicoreシーンを見ていて、ネットさえあればグローバルに繋がっていくフットワークの軽さがいいなと思っており、自分もそれに倣って好きなアーティストを海外のライターにメールで送りつけるなどしてきたが(Billie Bugaraは反応してくれたり)、今回を機に繋がるアーティストが出てくると嬉しい。国内のマーケットだけで戦うのはなかなか修羅ってるわけだし、シーンが開けていくことを願っている。

hyperpop/digicoreともうひとつ、ボカロ文脈を交えたかったのは、直接的にはMiraieがボカロを取り入れた楽曲を発表しているからであるが、オルタナティブなボカロ音楽を作るプロデューサーらがhyperpop的な圏域とサウンド的にアティテュード的に接近しているからだ。しかしそのようなボカロPは自らをhyperpop/digicoreアーティストだと言わないだろうし、シーンには見えない断絶があるように思う。

インターネット音楽はなめらかに混ざりつつ、一方でゆるやかに剥離している。そんな様相を一部切り取ることが、野心というほどでもないが自分にやれることのような気がしている。

なお、イベント名の"internethood"は、企画当初からうっすら浮かんでいたものの、なんだか気恥ずかしくて決めかねていたが、今回142clawzとして登場するhirihiriがニート東京にて「地元はSoundCloudとTwitterです」と発言していたのに背中を押されたような気がして、決めた。

インターネットに救われた、といってしまうと大げさかもしれないが、でも、中学生の頃の自分にとって、インターネットは教室より風通しがよかったし、地元よりフットだった。無論、居心地のよさは免罪符にならないが(モラルとか、モラルとか…)、このピュアなバイブスが今回のイベントに現れることを祈る。

ともあれ、"internethood"に乞うご期待。

チケット買って!!!!

たかやん考:ネットラッパーの揺曳する身体と「病み」の美学、そして「エンパワメント」

「海外で人気な日本の◯◯」というワードが、今日もネットやテレビで飛び交う。俗に"国民性"と信じられた固有性が国境を越え、新たな価値を発揮する……そんな文化の越境性は、純粋に好奇心を刺激するトピックの一つである。

では、海外で人気な日本のアーティスト「たかやん」についてご存知だろうか?

たかやんはSpotify Japanが発表した「2021年 海外で最も再生された日本のアーティスト」ベスト10にランクインし、YouTubeでは170万人の登録者を抱える人気アーティストだ。

たかやんを知らない人のためにも一曲紹介しよう。YouTubeで1300万回再生された、彼の代表曲のひとつだ。

……海外で人気と述べたばかりで混乱したかもしれない。たかやんの書く歌詞のほとんどは日本語である。その上、「勝たんしか症候群」、「すきぴあでぃくしょん」、「チョロい」など、日本の若者世代のジャーゴンを多用した、翻訳してもニュアンスの伝わりづらい歌詞なのである。

ではどうして、海外からのリスナーを集めたのか? その謎を解くべくこの原稿に取り組んだわけであるが、その前に、たかやんをとりまく状況を整理しよう。

──────────────=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ

まず、上のランキングが示すとおり、グローバルに聴かれる国内音楽の首位は、そのほとんどをアニメーション作品などのタイアップ・ソング/アーティストが占めているが、たかやんの場合、過去に一度もタイアップを経験していない*1。

現代、他メディアとのシナジーを利用することなく大勢の海外ファンを獲得することは至難だといっていい。過去5年分の同ランキングに目を通しても、一組*2を除いた全てのアーティストがタイアップ・ソングをきっかけに海外のファンを獲得しているのだ。

しかし、たかやんは事情が異なる。2015年にカバー楽曲を中心に投稿するネットラッパーとして登場し、いってみれば無数の競合に満ちたレッドオーシャンから、日本語楽曲を大量に投稿し続けることで現在の地位を勝ち取ったのである。本人の言及がない以上詮索には限界があるものの、膨大な投稿数を鑑みるに、"狙いすまして"というより"当たるまで"バットを振り続けた結果なのだろうと推測できる。

さらに驚くことに、たかやんにはWikipediaのページが作られていないのである(追記:2022年11月21日に開設されてました)*3。第三者による評文を探せば「出身校は?年収は?彼女は?」といった情報ブログが出てくるばかりで、少なからず本稿を書いている2022年11月時点では、批評にしろ評論にしろ、まとまったテキストが一つも存在していない*4。ジャーナリストも批評家も、たかやんの人気に全く意に介さないのは、一体何故なのだろうか?

以上の状況から指摘できるのは、こうである──たかやんはドメスティックな音楽輸出構造の外部で、批評も評論も要求しない、自足したグローバルなファンダムを築き上げている。

──────────────=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ

たかやんにはある種の"語りづらさ"がある。「ネットラップ」という雑食的文化圏から登場したジャンルレスな態度、また「オタク」の固有性がコモディティ化した現代のオタク的表象……こうした2020年代のインターネット表象文化の系譜を特定する作業には、常に困難がつきまとう。それに、もしアーティストもファンダムも文化的連続性を要請していないのだとしたら、言論はそもそも必要とすらされないのかもしれない*5。

さらにいえば、ファンダムと呼ぶべきものがどれだけ確かな輪郭を持っているかも不明である。SpotifyやYouTubeのアルゴリズムのブラックボックスを漂いながらファンを獲得するネットシーンのアーティストにとって、現場は常に不在だ。議論を先取りすると、たかやんは「歌い手」シーンを揺りかごに誕生しているが、コミュニティの紐帯と無関係な力学により成長したアーティストだろうと推測している。

そのため本稿では、たかやんの日本語ラップシーンにおける位置関係でもなく、特定のネットシーンの進化史でもなく、あくまでたかやんのパフォーマンス──ここではその身体性に着目する──を手がかりに、一体どのような人々が「エンパワメント」されているのか、というテーマについて検討していく。

そう、たかやんは明確に「誰か」をエンパワメントしている──「誰か」が「かわいい」と肯定されることを求め、「誰か」が「生きていい」と背中を押されることを願っている。そんな現代の様相を写し取ることが本稿の目的だ。たかやんが海外からのリスナーを集めた所以についても可能な限り推察するが、それが本懐でないことはあらかじめ示しておこう。

さて、前置きが長くなってしまった。これから、たかやんが主戦場とする動画サイトを舞台にキャリアを追っていき、現代のポップ・アイコンとしてのたかやんを検討する。

多少迂遠な論となるかもしれないが、お付き合いいただきたい。

2015~2019 ネットラップと依代

「カバーから始まりましたね、自分の音楽っていうのは」とニートtokyoのインタビュー動画で語るように、たかやんが初めて楽曲を公開したのはアニメ『銀魂゜』のオープニングテーマのカバーだった。2015年当時、たかやんはまだ高校生である。

活動初期には「カゲロウデイズ」や「夜明けと蛍 」といったボーカロイドの人気楽曲をカバーしており、いわば、ニコニコ動画で「歌い手」と称されるアマチュアシンガーとしての出自を持つことがわかる。

しかしその当初から、単にカバーアーティストとして活動していたのではない。2015年に公開された以下の楽曲は、Snail's House「Ma Chouchoute」を借用し、ピッチアップ処理を施した上で「オリジナル・ラップ」を乗せたものだ。ヒップホップ流に言えば「ビートジャック」の手法を採っているが*6、ニコニコ動画の文脈を汲めば、らっぷびとを中心に勃興した「ニコラップ」の影響下にあるといえよう。

その後も「カバー・ラップバージョン」と「オリジナル楽曲」をハイペースに繰り出していく(7年のキャリアで250本以上の投稿を排出している)。2016年8月にはTwitterのフォロワーが5000人を越え、2018年末頃には各動画が安定して10万回以上再生されるようになった。約3年かけて着実にフォロワーを増やしていった経緯は、膨大な投稿数はもちろん、たしかな歌唱力やユーモアあふれる人柄に支えられていたことは指摘しておきたい。

2019年に入ると「オリジナル楽曲」の比率が高くなり、またスタイルの変容が起こる。ここで取り上げたいのは、300万回近く再生されバイラルヒットした「かれぴころす」だ。

〈他のクソアマに機種変したって好きだよ?ねえ好きだよ?ねえ〉と一途な愛を吐露する一方で〈は?マ?かれぴころす~〉とアンビバレンスな思いを叫ぶこの楽曲。クラブで出会ったこと、"飽きられた"こと、浮気されたこと……一連のストーリーテリングはひとりの女性のナラティブであり、たかやんはその言を授かる依代に徹している。

同時期にリリースした楽曲には「彼女が彼氏を褒める曲」や「全てに嫌気がさしているメンヘラの曲」、「売れないアイドルの曲」などがある*7。全て女性視点に立つ楽曲であるが、これまでの投稿と決定的に異なるのは、歌詞世界に呼応して、たかやんが女装をしている点にあるといえよう。

「女装化」以前の動画を見ると、たかやんが上裸になって筋肉を誇示するような、鍛えられたマッチョ姿、いわば男性性を強調するパフォーマンスが散見される。それはリスナーにとって一種の「ギャグ」として成立していたのだが……こうした身体的パフォーマンスについては後に論じる。ひとまずはキャリアの追跡を続けよう。

2019~2021 折りたたまれた次元とポータル

さて、「かれぴころす」から3ヶ月後、たかやんはさらなる転換を見せる。

2019年6月に公開した「やすうりうーまん」は、エロ垢、すなわち自らの性的な写真を投稿する女性像を描く。〈体晒す快感 理想の自分と程遠く 寒気と虚無感が残る/もう慣れてきた 注目されて幸せ 今〉と孤独と承認を揺らぎつつ、〈開く、エロ垢 悲しい。〉とメランコリックなトーン。サムネを見て明らかなように、この一人称の語りの話者は、イラストに描かれた女性である。

マッチョなたかやん、ないし女装したたかやんは画面上から後退し、イラストに取って代わられたのである。

この転換をもって、「たかやんが歌う物語」は話者を交代し「イラストに描かれた女性の物語」となった。そして、よりフィクショナルな歌詞世界を構築することとなったのである。

ひとりの人物の語りが基調となっている点において、たかやんの方法論は大きく変わっていない。表象が身体かイラストかという点に変化があるが、しかし、以下の画像を見比べてわかる通り、印象は180度変わる。

当時の再生数の上昇を鑑みるに、「イラスト化」が何らかの効果をもたらしたことは間違いない。ともすれば、これが海外ファンと繋がるポータルを開いた第一歩となったのではないだろうか。

ここから以下のような説明を試みたい──「イラスト化」には二重の効能があった。すなわち、身体の棄却による文脈の解体と、ジャパニメーションとの接近だ。

──────────────=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ

第一に、身体を棄却し「イラスト化」を果たしてから、たかやんの固有性は声という徴表にのみ限定されており、サムネイルに連なるひとりのシンガー/ラッパーの姿は隠蔽されることとなった。

これにより、シンガー/ラッパーとしての連続性を後退させ(=自ら文脈を解体し)、どの地点からでも参入可能な、個々に独立したフィクション世界群を立ち上げることに成功したのではないか。

この変遷は、筆者が考えるに、アルバムという形式が力を弱め、楽曲という単位に重点が置かれる現代の状況に対応している*8。楽曲がリスナーに届く経緯を考えれば合理的な選択であるはずだ。YouTubeのUI特性では、楽曲のサムネイルとタイトルだけが文脈と切り離された状態で差し出されることで、初めてリスナーの目に届くのである。

たかやんがこの状況に自覚的かどうか定かではないが、楽曲毎に異なる「絵師」を起用し、トーンもタッチも統一されないサムネイル群を容認していることは、連続性のあるポートフォリオよりも楽曲単位の個々のパッケージの完成度を優先している証左だろう。

ともかく、ひとつの楽曲にひとりの人格を吹き込んで歌うたかやんにとって、人格の主体を「イラスト化」したのはごく自然な路線変更であるように思える。しかし画面上で身体を棄却した副作用として、全く独立したキャラクターたちが各々にアルゴリズムに則って分散し、全く独立した物語としてリスナーに受容されるに至ったのではないかと筆者は考える。

──────────────=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ

そしてもう一つ、「イラスト化」がもたらした効能は、既に世界的なマーケットに普及する「ジャパニメーション」との接続を可能にしたことである。

たかやんは「イラスト化」以降、楽曲をアニメーションで表現することにも挑戦してきた。1600万回超の再生数を誇る「どうせ無くなるだけ」はショートアニメーション作品でもあるのだ。

ここで参照したいのが、たかやんの公式ファンクラブであるDiscordサーバーだ*9。サーバーの公用語が英語となっている通り海外ファンを中心に、"たかやん愛"から日常会話までを包摂するチャットスペースとなっている。

このファンコミュニティのチャンネルのひとつに、参加したユーザーが自己紹介をする「#introduce」がある。2022年10月8日時点で全1995件の紹介文が投稿される中、335件の投稿に「anime」というワードが含まれていた。このアニメ愛好家の割合を指す約17%という数字(紹介文が簡素なユーザーも少なくないため潜在するアニメファンもいるだろう)を有意に高いと捉えるならば、たかやんのファンコミュニティとアニメカルチャーの距離は近い。

「どうせなくなるだけ」のほかには、「浮気は犯罪行為」、「玩具」などのアニメーションを用いた楽曲も、再生数が1000万回を超える大ヒット作となっている。もしかすると、日本製ショートアニメを見るような動機でたかやん作品にリーチした人々がいるのかもしれない。

また、英語やスペイン語、韓国語といった諸外国語で書かれたYouTube動画へのコメントを見ていくと、「これを聴いて日本語を勉強している」といった旨のものが散見される。さらに、上のDiscordサーバーにも「#jp-learning-chat」という日本語学習に特化したチャンネルが用意されている。

日経新聞の報道によれば、ジャパニメーションなどのポップカルチャーを日本語学習の入り口とする傾向が近年強まっているという*10。イラストを前景とするたかやん作品が"教材"となっている事実は、それがジャパニメーションと近い位相にあるためではないか。

筆者が指摘したいのは、たかやんの女装からイラストへの転換が、ジャパニメーションを中心とした巨大なネットワークへのアクセスを可能にしたということだ。おそらくはYouTubeのアルゴリズムというブラックボックスにより目視できぬ回路が、一人のアマチュアシンガーと巨大市場を結びつけたのだと考えられる。

──────────────=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ

以上のように、たかやんの「イラスト化」は二重の効能をもたらした──しかし、先に「ポータルを開いた第一歩」と述べたように、たかやんのキャリアにはさらなる転換が待っている。

2021~ マルチプラットフォームと身体

「イラスト化」以降、たかやんは再生回数100万回以上のヒット作を立て続けに繰り出していく。

しかし2019年から2020年の間、「イラスト化」した楽曲が圧倒的に多いものの、以下の画像のように、本人が登場するケースも少なからず投稿されている。

おそらく、この当時のたかやんはリスナーの反応と対峙しながら様々な実験を行っており、中にはアニメーション作品(「どうせ無くなるだけ」、「浮気は犯罪行為」)や入念に編集された実写ミュージックビデオ(「ヘラってなんぼ!」、「生きる意味なんか知らねえ」)などを展開している。

それから2021年2月、筆者が考えるにたかやんのキャリアにおける最も重要な変化が起こる。冒頭に貼った「勝たんしか症候群」を半分以上視聴した読者であれば、既にその変容を目にしているはずである──つまり、たかやんはイラストとフィジカルのハイブリッドとなったのである。

どういうことか。動画の中間までシークバーを進めると、それまでのイラストが切り替わり、室内で撮影されたたかやんの姿が現れる。多くの場合、実写パートはワンカットで撮影されており、いわば、2019年以前・以降のパフォーマンスが合流したような形であるが、初めて見た人であれば、強烈な違和感を味わうのではないだろうか──たとえば、可愛らしいイラストに惹かれてサムネイルをクリックしたリスナーであればなおのことだ。

この変遷を実際的な観点から考察すると、おそらくはTikTokへの目配せがあっただろう。歌詞に対応するボディランゲージ的な振り付けからは、TikTokのダンス動画を触発する意図を汲み取れる。また、実際に「勝たんしか症候群」がコムドットやまとやゆら猫といったインフルエンサーに用いられたことを契機に、振り付けが上半身の小ぶりなパントマイムに集中するという、TikTokへの最適化が進行したといえる。

このように、フィジカル優位なプラットフォームたるTikTokでの新規開拓と、従来的なイラストが既に人気を集めていたこととの折り合いを経て「ハイブリッド化」というパフォーマンスに繋がったのだと推測できるが、もう少し踏み込んで考える必要があるだろう。すなわち、考えるべきは身体の所在についてである。

──二次元と三次元をスイッチし、身体の不在と実在を往還する、この運動にこそ、たかやんの表現の核があるからである。

「病み」の美学と身体

あらためてたかやんが取り扱うテーマについて見ていくと、たとえば、セフレに対する独占欲、浮気された怒り、元カレに対する未練……こうした現代の「病み」が中心を占めていることがわかる*11。たかやんが示す身体の不在と実在の揺らめきは、「病み」という感性と密接に繋がっている。

ここで現代の「病み」を詳述すべく、歌舞伎町の若年層を中心に流行する「地雷系」というファッションスタイルを参照する。なお、地雷系表象はたかやんも頻用するところであり、「勝たんしか症候群」のイラスト然り、本人もそのファッションで歌うことがある。

地雷系とは一体なにか。『歌舞伎町新聞』による「2021 歌舞伎町流行語大賞」という記事から引用すると、「地雷系ファッションや、地雷系メイクと言われるものに身を包」み、「泣きはらしたような赤い目元や血色感の無い肌、真っ赤なリップなど、病弱さを演出し、病み感を出すのが特徴」なのだという。

歌舞伎町をフィールドワークする『「ぴえん」という病』(佐々木チワワ)から引けば、彼女らは、市販薬のオーバードーズやリストカット、酒、煙草までファッションの一部として消費し、"あえて"不健康を志していることが記されている。

この「病み=かわいい」という等式が成立した地雷系ファッションは、歌舞伎町に限らず地方のコンカフェなどにも波及しており、土着的な文化というよりはインターネットを通じた地域横断的な事象として現れている。たかやんが歌うように〈めんへら じたい じっさいふぁっしょん〉*12であり、その射程の広大さは確認しておく必要がある。

ともあれ、健康的な身体の"否定"を美意識に転換しているのが地雷系なのだといえよう。美を死に照射し、その影を生として受け入れる──このようなロジックはゴシック・カルチャーにも見られるが*13、地雷系がパンデミック以降に流行したことを鑑みても、ある種、比較的カジュアルに、不安に覆われた社会をそのまま環境因子としてビルドインしたスタイルなのだと考えられる。

また、こと若年層のリアリティに即してピンポイントに指摘するならば、現代の過剰なルッキズムに対する忌避反応として、身体への不信が現れているのではないかと筆者は考えている。2022年の流行語大賞には「ルッキズム」がノミネートされているが、その問題はこれまでになく深刻化している。たかやん作品においても美醜の問題は度々言及される重要なトピックでもあるのだ。

退廃的な現実認識による生への違和感、あるいはルッキズムに拘束された身体への不信──それが地雷系という「病み」を埋め込んだファッションスタイルに結実している。身体への諦念を反転的に美意識へと向かわせるような力場が、ここに見られるのである*14。

さらに、身体の否定を根拠とする「病み」の美学は、二次元という非実在空間によって育まれてきたことも指摘したい。SNSを主戦場とするイラストレーターによって生成され、「#病み」や「#メンヘラ」などとタグ付けされる「病み」を主題とした二次元表象は、地雷系の伏流にも認められるだろう*15。

このように考えると、たかやんのキャリアにおける「イラスト化」は、地雷系を代表とする「病み」カルチャーの美学と紐付いていた──身体への不信、あるいは二次元表象の羨望*16は「アンチ・フィジカル」ともいうべき感性として顕現し*17、たかやんの示す次元の揺動と一致するのである。

そして、身体の不在と実在の断崖に立った上で、否定と肯定の両極をゆらぐ「アンチ・フィジカル」の感性を十分に汲んだ上で、たかやんは、筆者の見る限り、特に「ハイブリッド化」以降、身体の肯定を強く示すようになった──ということを予告して、本稿は終盤へと向かう。

侵入する〈僕〉とエンパワメント

2019年以降の「イラスト化」期のたかやんの楽曲を見れば、「死にたいより消えたい人の曲」や「どうせ無くなるだけ」、「全部くだらねえ。」といった楽曲で、身体の否定を訴える作品を作ってきたことがわかる。

しかし一方で、「ハイブリッド化」以降、〈君はずっとありのままでさ平気 このままラフに行こうよ〉と歌う「ありのまま」、〈僕らなりの世界へ行こう 生きてくれてありがとう〉と歌う「大丈夫」……など、たかやんは、実在する身体を、人生を、直截に称揚する歌を歌ってきた。

ほかにも「全部が嫌いだ」や「毎日がゴミすぎてつらい」といったタイトルであっても、〈何故死ぬのに僕らは生きるのだろう?(略)じゃあ後悔の無い物語を。〉、〈逃げたいけど見返したいから 歯向かってあたっく!!! ウチらいちばん!!!!!〉と、リリックに込められているのは強烈な生への志向なのだ。

──気づいただろうか、ここに引用した歌詞には〈君〉や〈僕〉、〈ウチら〉が登場している。大まかな傾向として「イラスト化」期のたかやんは女性の独白を代行する依代として歌ってきたが、「ハイブリッド化」を経て、〈僕〉という、たかやん本人以外に代替されない一人称が頻繁に現れていることを見過ごしてはならない。

──────────────=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ

ここでたかやんの表現上のパーソナリティの変遷を辿るべく、本稿で据え置いていた議論を呼び出そう。たかやんは2019年以前、男性性を強調するようなパフォーマンスを行っていた事実がある。筆者はそれを「ある種のギャグ」として成立していたと指摘したが、もう少し詳しく説明したい。

たかやんは2016年時点で「18歳 童貞彼女無歴=年齢」と自称していたように、恋愛市場における"弱者性"を自嘲的にあらわしていた。以下の動画では、いかにも"恋愛強者的"な楽曲である「甘えちゃってSorry」を「非リアバージョン」としてカバーしているが、これは童貞という属性を代表して恋愛そのものをカリカチュアライズする意図があったのだといえよう。

こうして非リア像とマッチョ姿を並列して披露していたたかやんは、男性性の在り方について、倒錯的なパフォーマンスを行っていた。ある種、双極的にデフォルメされた男性性は、少なからずリスナーにとってはパロディ的なものであり、その落とし所が「笑い」にあったのだといえる。

それから女装姿に転向した当初、「笑われることに譲歩する」危うさが依然として存在していたように筆者には感じられる*18。しかしここまで見てきたように、たかやんは「女装化」あるいは「イラスト化」以降、女性の等身大な「病み」を表現し続けてきた。このように変遷を追えば、たかやんは創作活動において、"弱者"としての男性性と"マッチョ"な男性性、さらに"病んだ"女性性という錯綜したパーソナリティを表象してきたことがわかるはずだ。

さらに「ハイブリッド化」以降、パーソナリティの錯綜は歌詞世界にまで侵食していることは既に述べた通りだ。イラストに描かれるのが女性であるのに反し、〈僕〉という人物が登場し、〈君〉や〈貴方〉に向けて歌われる──下の楽曲を例にすれば、タイトルの「全部が嫌いだ」と訴える話者はイラストの女性、あるいは同様の悩みを抱えたリスナーであり、その対象に向けて〈僕〉(=たかやん)がエールを送っている。

映像表現においても、女装姿に並んでラフなTシャツ姿やジャージ姿──そのままのたかやん──が同一の動画内に登場することがある。以下の2分17秒以降では、セーラー服、地雷系ファッションといった女装と"そのままのたかやん"が、あたかも等価のものとして現れているのだ。

注意せねばならないのは、「イラスト化」期にも〈僕〉が現れることがあり、「ハイブリット化」期にも女性の一人称として歌うことがあるという事実だ。しかし重要なのは、「ハイブリッド化」という新たなフォーマットを手に入れたことで、錯綜をそのままに、たかやん作品というオムニバスに実体のある〈僕〉を導入できたことである。

実体のある〈僕〉とは、2015年より創作活動を続けてきたたかやんであり、「病み」の人格を数百と口寄せしてきたたかやんである。したがってそれは、少なからず歌詞世界においては、"非モテ"の男性性だけでなく、浮気をされ*19セフレに焦がれ*20陰キャでも恋をして*21同性を愛して*22好きな人に傷つけられ*23リスカをし*24エロ垢で自尊心を傷つけ*25虐待を受け*26整形に溺れ*27推しに溺れ*28二次元に溺れ*29生理痛にボコされ*30鬱っぽくて*31人生に呆れていて*32全部くだらねえと思っていて*33生きる意味も分からなくて*34病んだ女性性*35を包括する、パラレルな人格を飲み込んだ〈僕〉なのである。

強く生きるあなたは主人公だよ🐰💕 pic.twitter.com/2Z61ka3Iz5

— たかやん / Takayan (@takayan_gorizal) 2022年10月16日

──────────────=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ

ところで、本稿の導入で提示したテーマを覚えているだろうか? それは一体どのような人々が「エンパワメント」されているのか、という問いである。

ニートtokyoのショートインタビューを紹介しよう。「一番の善行を教えてください」という質問に対したかやんは、「音楽活動を始めて、DMがちょくちょく来るんですよ。その時に、『たかやんさんの音楽に救われました』とか、『たかやんさんのおかげで自殺を止めました』とか、(略)そういうDMを見た時は音楽やっててよかったなって思う」と語っている。

たかやんはキャリア初期からも「誰か」を奮い立たせようとするリリックを書いてきた。既に紹介した「一歩踏み出そうよって曲。」や下の「できる」という曲は、たかやんが高校生の時に投稿したものだ。

しかし、たかやんが実効性をもって「誰か」をエンパワメントするに至ったのは、自らの身体を不在と実在の間で揺曳させることでしか描けなかった人々(=アンチ・フィジカル)を表現し、その上で総決算としての〈僕〉を作品世界に導入できたからである。

──────────────=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ

たかやんの動画につけられた外国語のコメント*36には、「病み」の描写を指して「リアリスティックだ」という賞賛の声がある。「推しへのガチ恋」や「パパ活」、「リストカット」といったモチーフは日本にローカルなものだと筆者は考えていたが、その限りではないようなのだ──どうやら「病み」の射程は、不幸なまでに広大らしい。

ともすれば、歌舞伎町の、あるいは日本の、あるいは海を超えた先の「病んだ誰か」が〈僕〉に出会うことができたというのは、幸運といわざるを得ないだろう。(了)

*1:メジャーデビューをしていないことでほぼ説明できるが、たかやんの場合は堂村璃羽とのユニット「STUPID GUYS」がユニバーサルミュージックよりデビューしている。しかし、たかやんがユニットを結成する以前より人気を集めていたこと、またユニットによる恩恵では説明しきれない人気を誇ることから、本稿ではソロ活動に主眼を置いて説明していく。

*2:2017年のAmPmのみであるが、AmPmの場合、全編を英詩にし「Spotifyのバイラルチャートの仕組みをハックした」と本人らが語るように、緻密なデジタルマーケティングの賜物として、"異色の新人"としてのデビューの場を自ら準備することに成功している。

*3:ランキングの他9組はもれなく用意されており、たかやんはニコニコ大百科すらも登録されていない。例外的にFandomによる英語記事が存在する。 https://jpop.fandom.com/wiki/Takayan

*4:「ネットカルチャー発」が喧伝されながらYOASOBIやヨルシカなどのアーティストが取り上げられるのは、メジャーレーベルに所属しているからにほかならない。

*5:だからブログに書きました。

*6:たかやん作品において、ヒップホップのカルチャーを踏襲する手法は随所に見られる。たとえばサンプリングは頻繁に行って"いた"のだが、「手首からマンゴー」で『ゼルダの伝説』よりナビィの声をサンプルに使用したところ、とある暴露系YouTuberに告発され炎上し、削除に至った過去がある。2021年頃に複数の動画が削除されたが、これはサンプルスニッチング予防のためだと思われる。なお、ナビィのボイスサンプルはいわゆる"定番ネタ"であり、筆者も頻繁に耳にする音源である。もう一つ、たかやんの使うヒップホップ的手法として「タイプビート」の利用がある。1000万回以上再生された楽曲の中でもKhalidやJoji、XXXTENTACION、Tyga、Justin Bieberといった著名アーティストを模したタイプビートが挙がる。これらの出典元はたかやん作品の動画投稿コメントに明記されている。

*7:このような「◯◯の曲」という構文はSNS以降に頻用され、音楽でいえば、りりあ「浮気されたけどまだ好きって曲」のバイラルヒットが記憶に新しい。また、Twitterで「#漫画が読めるハッシュタグ」と検索すれば、同様の構文、あるいは変形型が数多く見られるだろう。この構文は、いわばモジュール化された人格を呼び出すプログラムであり、起承転結の「承」に焦点をあてる逆算的な描写が求められるのだと、筆者は考えている。そのような意味ではラノベのタイトルが長文化している傾向なども同時代的な現象として捉えられる。

*8:fnmnl「25歳以下の音楽ファンの内15%がアルバムを通して聴いたことがない」とする調査結果が発表」https://fnmnl.tv/2019/10/08/82542

*9:アーティストがDiscordサーバーを用意してファンの交流の場とするケースは現代多く見られる。この現況については筆者がKAI-YOU Premiumに連載する「#虫の目で見るインターネット(or Discord)」を参照していただきたい。 https://premium.kai-you.net/article/531

なお、たかやんの場合、動画の投稿コメントにサーバーのURLが掲載されている。

*10:日本経済新聞「海外で日本語熱 アニメ通じ関心、1500万人がアプリ学習」https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCA078M30X00C22A2000000/

*11:YouTubeの再生数上位楽曲から数曲、筆者がテーマを抽出した

*12:『「ぴえん」という病』より引用すると、「ぴえんカルチャーにはいわゆる「ファッションメンヘラ」的要素が多く内包されており、病んでいるわけでなくても病んでる様子を演出することで、副次的に何かを得ているケースが多い。病んでいる自分がかわいいや、病んでいる人たち同士のコミュニティに入りたいといった目的のために「ぴえん要素」を利用していたりするのだ。」とある。なお、本著の「ぴえん」は地雷系を内包する語として用いられている

*13:『ゴシック・カルチャー入門』(後藤護)http://www.ele-king.net/books/007236/

*14:第59回文藝賞受賞作『ビューティフルからビューティフルへ』(日比野コレコ)は、死を「ビューティフル」に見据えることで生すらも「ビューティフル」に捉えなおすという、希死念慮を美学に転換する描写がみられる。11月17日に単行本発売とのことだが、本稿をここまで読んだ方にならきっとおすすめできる作品である。筆者はめちゃくちゃ好きな作品だった。

*15:『歌舞伎町新聞』ではアイドルのあのちゃんを、佐々木チワワは漫画『明日、私は誰かのカノジョ』の登場人物・ゆあてゃを地雷系の伏流に認めている。『明日、私は誰かのカノジョ』はたかやん作品とも非常に親和性が高く、整形女子の彩のテーマソングとして「結局は顔が全てなんだよ。」をあてたい。これは"お気持ち"だが、同作のドラマ化に際してたかやんが起用されなかったことは筆者にとって非常に不服である。ともあれ、二次元と三次元が混濁した文化的水脈を持つことは注目に値する。付け加えると、コスプレ文化と明確に異なるのは、コスプレが"ハレ"的な衣装であり、地雷系が"ケ"的な日常衣である点にある。田中東子『メディア文化とジェンダーの政治学―第三波フェミニズムの視点から』では詳しいカルチュアル・スタディーズの記録が書かれているが、「手作業」が尊ばれる、ある種、"大人の趣味"としての醍醐味があるのだろう。また、決定的に異なるのは模倣されるキャラクターの有無だろう。

*16:たとえば「アニメ顔」は賛辞として用いられる。https://www.tiktok.com/@unkomorasunayo/video/7099060865630047490

*17:この語は鮎川ぱて『東京大学「ボーカロイド音楽論」講義』より借用している。鮎川はジュディス・バトラーを引用しつつ、象徴界により意味づけられる身体──社会的に構築される身体──と所与の肉体との不和を「アンチ・フィジカル」として示している。なお、本稿を書くのに同書は大変参考にした。「2020年代の新たな共通教養」を謳う同書とたかやんの実践は同時代的に共鳴しているように思える。

*18:鮎川ぱては「少なくとも、笑われることに譲歩している」として女装家プロレスラーのレディビアードを批判しているが、それと同質のものを感じざるを得ない。

*19:https://www.youtube.com/watch?v=47OC5rFeXGs

*20:https://www.youtube.com/watch?v=v4WsQsRgbls

*21:https://www.youtube.com/watch?v=RgjUi098tQ4

*22:https://www.youtube.com/watch?v=aOftVwJLPb8

*23:https://www.youtube.com/watch?v=B-YO3BR001A

*24:https://www.youtube.com/watch?v=SqPNGw13frk

*25:https://www.youtube.com/watch?v=tDkckJPnprc

*26:https://www.youtube.com/watch?v=fRrZ2Nr-KKQ

*27:https://www.youtube.com/watch?v=zdaUhZvZ3-I

*28:https://www.youtube.com/watch?v=2j0sgTtXBQA

*29:https://www.youtube.com/watch?v=w5hAU-p-hv4

*30:https://www.youtube.com/watch?v=NkFH0F_dpa8

*31:https://www.youtube.com/watch?v=2GlRd3i6L4M

*32:https://www.youtube.com/watch?v=6tJ_vEqyXTQ

*33:https://www.youtube.com/watch?v=5TDhJ_KikbQ

*34:https://www.youtube.com/watch?v=bGDQQnBVUsk

*35:必ずしも異性愛だけがテーマであるわけではなく、直截に同性愛を歌う曲も少ないながらあることは重ねて指摘しておきたい。

Redditに本人降臨したMura Masaの発言まとめ(和訳)

Mura MasaがRedditに降臨してファンからの質問およそ50個に回答していたので全訳しました。10000字くらいあります。新譜『Damon Time』を聞きながらどうぞ。

前置き

FUJIROCKで来日したMura Masaのインタビューを予定していた方が急病にかかり、突如代打が回ってきたので下の記事の取材・構成を担当することになった。ム……ムラ?ム、ムマ、マメッ!?(驚きと慄き)

ム、ムラ??!omgと慄きつつ、Mura Masa @mura_masa_ に取材しました!新譜『Damon Time』についてはもちろん、hyperpop・Y2Kなどのバズワードに対する彼の視座、そしてパンデミック以降増加した"ベッドルームプロデューサー"についてなど諸々伺いました!omggghttps://t.co/6pIkaCnbcx

— namahoge (@namahoge_f) 2022年9月16日

そんなこんなで取材1時間半前に原宿に到着して、ゆーて暇なので無意味に竹下通りを往復しては汗だくになってから現場に臨むと、氏は終始穏やかな笑顔で対応してくれたし、5分もすれば緊張は解けていたように思う。さすがにソニックのポーズを真似してくれた時は和んだ(fnmnl記事参照)。

さて本題であるが、その後原稿の構成をしながらMura Masaについて調べていたところ、どうやら2021年の12月頃、英語圏の掲示板サイト「Reddit」に本人が降臨していたのだと知った。タイミングとしては「2gether」のリリースから約1ヶ月、アルバムのリリースに向けて準備を整えている段階だろう。日本語圏(というか自分のいる界隈)ではほとんど話題にならなかったように思う。

覗いてみると「やあ、Mura Masa(a.k.a.xander)です(▰˘◡˘▰) 。質問ある?」という陽気なタイトルで始まり、その後なが〜いスレッドでファンからの大量の質問が寄せられている。無論全てに答えているわけではないが、質問の内容は制作の具体的な手法やおすすめのプラグイン、香水、ファッションブランド……などなど多岐にわたる。中にはクリティカルな質問もあり、「それはおれが聞きたかった!」と悔しく思うものもある。

まあ、本来なら取材前にこのポストをチェックしていて然るべきなんだが、先述の事情で時間的猶予がなかったので……という言い訳がましい職業倫理的懺悔を供養するべく、Mura Masaが回答した質問とその発言を和訳し、ここに掲載しようと思う。

ネットの野良インタビュアーの鋭く無節操な質問に、ミームを貼りつつユーモラスな語り口で応答するMura Masa。そのシチュエーションだけで十分面白いが、内容そのものも非常に興味深いものになっている。

本稿はRedditで時系列順にソートしたものをほどほどに訳したのみである。ブログの末尾に索引として目次を付けたので活用してほしい(本当はカテゴリ分けなどできればよかったが、骨が折れるのでやめた)。

※なお当記事は個人的な活動ですので、もし何か問題があればnamahogeまでTwitterのDMかメールでご連絡ください。

******

ちなみにMura Masaのプロフィール画像は『カウボーイビバップ』のキャプチャーを使っている。なぜこのシーン?

Taking questions over on r/electronic music . ask me anyth1ng!https://t.co/2ZzjXQiAVs pic.twitter.com/btUMy9HXnc

— xander (@mura_masa_) 2021年12月14日

訳文

やあ、Mura Masa(a.k.a.xander)です(▰˘◡˘▰) 。質問ある?

やあMuraだよ(これはできたてホヤホヤの捨て垢)。ほんとだよ。*1

ちょうどリリースしたばかりのニューシングル「2gether」はこちらからどうぞ。

なんでも聞いていいよ。音楽、古い音楽、新しい音楽、生活、憂鬱になること、変な本、香水、服。

ベストクエスチョンはインスタに掲載するよ |:">

Q&A

調子はどう?

Mura:正直、超高まってるよ

「Jesuschrist」ってプロデューサータグはなんなの?*2

Mura:ヤバい音楽を聴くといつも口に出してしまうので、デカくて汚いタグという形で不滅の存在にしたよ。毎回笑わせてくれるんだ。

どうしてPinkPantheressとコラボしたの?

Mura:彼女は小さな天才で、素晴らしいソングライターでリリシストだよね。多くの人にとってもそうだろうと確信しているけど、ぼくにとって創造的なミューズなんだ。ほかにもいろいろやってるから早くリリースしたいね。

ほかのコラボについても教えてよ

Mura:https://www.youtube.com/watch?v=IuRC3HEJ71M

お気に入りのシンセは?

Mura:デイブ・スミスのProphet 5*4

サウンドや楽器の選択はどのように行っている?作曲のプロセスの中で選択するのか、それとも決まったアイデアを実行しているのか。

Mura:これはいい質問で、たぶん、ぼくが制作全般で気に入っていることになっているよ。思うに、キュレーター的な思考は非常に重要で。エレクトロニック・ミュージックでできることってたくさんあるけれど、サウンドの美学に注目することこそが重要なんだ。

この考えを説明する方法はいろいろあるけど、よく頭に浮かぶいくつかの重要なことは次のとおり。

- アクースマティックな音と非アクースマティックな音を理解し、並置すること*5。僕の音楽の特徴の1つは、現実の音と合成音を並置することで生々しい感覚を得られることだと思う。ある音はリアルで馴染みがあって、ある音は正体不明であるという感覚が僕は好きなんだ。

- 次のアルバムでは新たな試みとして、事前にサウンドのパレットを作成している。この美学に落ち着いてからホントに楽しくなっちゃって、ドラム、シンセプリセット、サンプルのフォルダーを作るのに多くの時間を費やしたんだ。基本的には画家がキャンバスに向きあう前にいくつもの色を混ぜ合わせるようなもの。これはすごく実用的な方法で、たとえば、制作中にクラップ音が必要になっても、既に5~6個のサンプルに限られている──このアルバムのために選んだものがね。間違いなくサウンドに集中するのに役立つよ。それに3000個のキック一覧をフリックする必要がないから制作のプロセスが高速化されるし、プロセスの中でもクリエイティブな部分に取り掛かることができるよ、haha

- 正直、たくさんの新しい音楽を聴くことが審美眼を鍛えるのに役立つと思う。自分が関わるところの範囲を広げていけば、どんなもののどんなところが好きなのか分かるし、そのピースを作品に取り入れることができるんだ。

<3

人に見つからなかった名サンプルを教えてよ

Mura:https://www.youtube.com/watch?v=IuRC3HEJ71M

『Soundtrack To A Death』以来のファンだよ。一体どうやって「…Girl」を作ったんだ? マスターピース!!!

Mura:カレッジの寮のベッドルームにある小さなMIDIピアノで作ったんだと思う。あと、Evil Needleのドラムのサンプルもたくさん使ったと思う、haha

Slowthaiとまた一緒に仕事をする予定は?

Mura:ホントにちょうどfacetimeが来たところだったんだよ、後でかけ直さないとね、ハハ。ハードディスクにはとんでもない量のMuraThai(原文ママ)があるし、時期がくれば日の目を見るんじゃないかな。

今まで作った曲の中で一番好きな曲、好きな街はどこですか?

Mura:制作が楽しかった曲:シングルプラグのように聞こえるけど(?)、「2gether」を作るのが本当に好きだったね。好きな都市はいつもロンドンだけど、バルセロナのPrimaveraは最高だったよ。あのフェスをみんなに推したいね。

次のプロジェクトに期待できることって何?

Mura:たくさんの楽しみ、たくさんの仕掛け、たくさんのデーモン・エネルギーがあるよ

やあ、どんな靴を履いてるの?

Mura:ボッテガの白いラバースリッパ

先生、こんばんは。何のコロンを買えばいいですか?

Mura:Gabar no.II , 19-69 Chronic, Tom Ford Tuscan Leather.

WFGの商品デザインをまたやってくれますか?*6

Mura:WFGはToothgrinder Pressのために多くのシックな仕事をやってるよ。彼はStone Islandでも働いているので、もし新しいStoneyをチェックしているならば、WFGを履くことになるよ!

ベスト・ギルティプレジャー映画を教えてよ

Mura:別にギルティじゃないけど、ついつい「パイレーツ・オブ・カリビアン」の2作目に手を出してしまうね

お気に入りの音楽プロデューサーは誰ですか? また一番よく使うプラグインは何ですか?

Mura:僕が好きなのは、Elysia Crampton、KAVARI、Evil Gianne、Oli XL。挙げればきりがないけどね。一番使ってるプラグインはぶっちゃけEchoboy ;]

あなたはホントに多才な人だけど、作曲、プロデュース、ミキシング、マスタリング、アートワークのデザイン、そしてライブの準備など、どのように進めているのでしょうか? どの程度自分でOKを出して、どのタイミングで仕事を任せるのでしょう?

Mura:そうそう、全部を自分でやっちゃうと頭痛がするんだよ、ハハ。でもすべての仕事に作家的な仕上がりを求めているなら、代償として払う必要のあるものなんだ。誰かに任せるのはいいことだしぼくはそれをより良くしたいから、人がプロジェクトに何をもたらしてくれるか見極めて、その人のセンスと実行力を信じるっていうことを主にしている。適材適所ってやつだね

Alex Gと一緒に曲を作らない?

Mura:それは最高すぎ

今日の朝食は?

Mura:big coffee

「2gether」のボーカルって誰?

Mura:Gretel Hänlyn。彼はヤバいよ

グラミー賞に行った感想は?

Mura:グラミーは楽しかったな。スーツを着るのも好きなんだ

最近、信じられないほど嬉しかったことは何ですか?

Mura:これは老人のたわごとじゃが、最近買った新しいランプが見るたびに笑顔になれるんじゃ。Tobia ScarpaのFantasmaというやつじゃ。

サンプルパックを使用することと、自分でサンプルをデザインすることのどっちが多い? あと、ラップトップを使ってたと思うけど、最近ハードウェアに興味ある?

Mura:どっちもかな。 簡単に言うと、ドラムはサンプルパックがほとんどで、メロディーやベース用に自作のサンプル、それにテクスチャー用に両方をミックスしたものがあるよ。

基本的にはまだラップトップを使ってるけど、最近はKorgのDFAMで遊んでるよ。でも、時間がたっぷり取れるようになるまではモジュラー生活を本格的に始める気はないんだ。だから今の僕にはセミモジュラーが合ってるね。

『Soundtrack to a death』の頃からのファンさ。プロデューサーとしてキャリアを始めたばかりの人になにかアドバイスはあるかい?

Mura:本当に好きなものを作って出せばいい。それがすべての人の原点だし、一流と呼ばれる人たちが常に目指しているところなんだ。

コーチェラ出るよね?

Mura:https://www.youtube.com/watch?v=IuRC3HEJ71M

あなたの制作過程で最も型破りな工程は?

Mura:よく変だと言われるのは、ミキシングやトラックレイアウトの方法だね。たとえば、ぼくの曲は最大でも20トラックくらいしかない。100トラック以上ある人の話を聞くとぞっとするよね。ミニマリズム!少ないもので多くを行い、曲のためにならないものは取り除く。

音楽を作る気が起きない時、また何かを作らなければならないという罪悪感がある時、アウトプットがあまりに酷い時って、どうしたらいいのでしょう。私は、自分の音楽的スキルが低すぎるかもしれんとか、あらゆる不安を抱えているんだ

Mura:正直超わかるよ。ぼくも6ヶ月ほど音楽を作る気すら起きない時期があるんだ(だからアルバムを作るのにいつも2,3年かかっちゃうのさ、haha)

僕にとって本当に役に立ったことの一つは、純粋に、正真正銘に、音楽から離れるということ。音楽を聴かない、作らないことで、「なにか素晴らしいものを作らなきゃ」っていうプレッシャーから解放されて一息つけるよ。するといつの間にか、本当に感動的な何かを聞いて、そして正しい動機からリスタートできると思うよ──つまり義務感じゃなくて、楽しさとスリルのためにね。

だから、自分に甘くしちゃおう。いいものっていうのはリラックスしてる時に生まれるもので、「生産性=good」っていう神話はぜんぜん変な話。

「Lotus Eater」がこれほどまでに人気になるとはリリースした頃には想像もつかなかったんじゃないですか? この曲って定期的にフェスやライブでやってるのを聞く気がするよ。

Mura:一切想像もしなかったよ。フルートを使ったヒップホップ・スタイルの音楽ってあんまなかったからやってみようと。けどもはやユビキタスになってるから、今となってはバカみたいな話さ、ハハ。この曲に対するみんなのリアクションが好きなんだよね。

最近の生活はどう? 創作活動に役立つような特筆すべきことがあれば教えてよ。あと精神的に助けになったことも。あと……いつか「Was It Worth It?」をリリースしてほしいんだ。何年経っても心に響いているよ:)

Mura:ここ数年はとても不安になって、何かを変えなきゃと決意したんだ。認知行動療法のセラピーを受けることから始めて、その後は一つずつ精神的に楽になるようなことをやっていった。

睡眠を改善して(これはマジ重要)、食事量を少し増やして定期的に食べたり、運動を始めたり(実際、運動って脳の化学的性質を変化させるからヤバいよ)、もっと友達と連絡を取ったり、もっと定期的に他の人と過ごしたり。

でも正直なところ、まだ精神的に疲れ果てていたから抗うつ剤を服用することにして、人生を大きく変えたんだよ。基本的に僕のすべての決断や行動って、不安によって決定されていたんだ。

これを読んでる人に言いたいんだけど、物事がうまくいかないと感じている場合、手を差し出して、何かしらの変化を起こしてみて。ぼくは人生がこんなに楽しいものだとは思わなかったよ。普通の人がこうやって冷静に歩いているのが不思議なくらい、haha.

P.S.「Was It Worth It」はおそらくリリースされないよ……でもあなたが大好きでいてくれるのは最高だよ

創作の過程について、意識的に新しいサウンドの音楽を作ろうとしているのでしょうか? それとももっと本能的に? 別の言い方をすると、作曲する工程ですぐに新しいサウンドや音の組み合わせを発見しているのか、それとも試行錯誤を繰り返して見つけているのか。私もプロデューサーだから聞いてみたい!

Mura:<3 いい質問です。

Mura Masaというプロジェクトはおそらく先進的でキュレーター的な音楽だと思う。だからその定義は常に変化していなければならなくて、それは刺激的なうえ困難もある。ふだん、アルバムをリリースした後はなが〜〜〜い時間をかけて──多くの実験を行い、新しいアーティストを聴き、カルチャーやその時々の刺激的で興味深いものに耳を傾け続けることで──次のコンセプトが導き出せるんだ。

けど、そのように自然な流れで何かにたどり着くと、残りのクリエイティブに拍車がかかる。とてもうまく働く。別の回答でも言及したけど、今回は作曲の前にパレットを作っているよ。ヴィジョンに合ったサウンドを手に入れて、作って、収集して、インスピレーションが湧いたときに利用できるすべてのツール/美学を揃えている。アートワークや写真といったビジュアル面でも同じような流れかな。

お気に入りのSpliceのサンプルパックは?

Mura:もちろん、SOPHIEさ*7

[削除された質問]*8

Mura:<3

う〜〜〜〜〜〜ん、実際、僕が使ってるのはAbletonの純正品が多いからがっかりさせちゃう答えになってるかも。

でも最近はArturiaのものをよく使っていて、微調整のできるクラシックなサウンドがすべて揃っているから、買う価値はあるよ。

ナードな質問です。「in my mind」の冒頭の超きれいなイントロってどうなってますか? 特にビットクラッシュになっているところ。微細なことだけど、いろんなエモーションが重なっているみたいだよね! それと、より広範な質問。『R.Y.C』はリリース直後にパンデミックが発生したけど、それはあなたにとって新たな意味を持つようになりましたか? 個人的には、このアルバムのノスタルジーや憂鬱、そして青春というテーマと初期のロックダウンの日々が見事にマッチしていたと思っています。

Mura:ナードな回答:ポール・マッカートニーのベースをサウンドカードに直接ぶっこんで、Guitar Rigでベースアンプを鳴らしているよ。アーティファクトやビットクラッシュは、オーディオを11ビットに変換した時に発生するもので、このヤバいゲートヒスが手に入るんだ。ドラムも最高に楽しいよね。

広範な回答:間違いなく、『R.Y.C.』で遠くまでジャンプしようとしていたけど、まさか狙い通りのとこに行っちゃうとはね……

Love you.ちょっとディープな話なんだけど。早くから大成功したことで、UKのプロデューサーのコミュニティから疎外されていると感じることはありますか? また自分自身のコレクティブを作ろうとは思いませんか?

Mura:<3 おもしろいね。変な話、僕は自分自身がどのシーンに所属しているかとか考えたことがないんだよ。実際イギリスの出身ってわけでもないしね……

親しい協力者や友人という形で自分自身の集団があることはあるけど、徒党のようなものを正式に作ろうとはあまり考えてないかな。境界線を引きたくないし、適応できる流動性が好きなんだ。

長年のファンだよ👋 歌う/録音する/ミキシングするなどのボーカルに関するtipsはあるかい?(自分はまだ始めたばかりで、正しいサウンドを作るのに行き詰まってるんだ :/ )

Mura:ヘイ、いいマイクとプリアンプに投資するっていうのが主なことかな。その上で、200Hz付近の低域をカットし、高音域を少しブーストして、いいコンプレッサーをかけて、ディレイとリバーブは控えめにすること。

一番いいのは、自分に合った方法論を見つけるまで練習することだよ。あと、賛否両論あるけど、Antaresのオートチューンはすべてのサウンドを最高にしてくれるよ……

「昔のMura Masaみたいな曲を作って」っていうプレッシャーとどう対処しているんだろう?

Mura:これはとてもいい質問。僕はいろんなものを作ってるからね。

古いものを楽しむことはいいことだと思うし、新しいものが自分に合わないと判断するのは構わないけれど、「もっかいやってよ」と言われるのはすごく気持ち悪い。

「ヘイ、8年前と同じ服で、同じ意見で、同じ人と遊べいいじゃないか」って言われるようなことだからね。

それって意味がないし、なんていうか、物事が動いて人が変わるということを軽視しているように思う。古いものが好きな人は大歓迎だけど、それ以上のものを期待するのは負け戦だと思うんだ。自分が興味あること、楽しいと思うこと、繋がりのあることを常にやっていくつもりだよ。

またCharliとコラボすることはある?

Mura:yessssss 数週間前に遊んだばっかだよ

ドラムの処理でよく使うプラグインはある?

Mura:ないかな……いいサンプルから始めるってことが、この件に関する僕からの一番のアドバイスだよ。いいケーキはいい素材でできている >"<

個人的な感情を曲にするのは精神的に疲れますか、それとも癒しになりますか?

Mura:何をするにしても、自分の経験について書いているように思うよ。だからそれって創造的なプロセスの一部なんだって、僕は考えているよ :}

より早く、より生産的なプロデューサーになる秘訣はありますか? 私はよく、ループにハマって飽きて、アイディアを完成させることができないということがあります。また、プラグインの最終兵器はありますか?

Mura:時間をかけて気に入ったサウンドやサンプルを一箇所に集めて、再利用することを恐れないようにすること。必要になれば後からそれらを交換することだってできるし、インスピレーションを得た瞬間に素材にアクセスできることは、プロセスを素早く回転させることに役立つよ。

それに、アイディアに飽きたらやめればいいんだよ。当然のことだけど、ものづくりって楽しくてエキサイティングなはずなんだ。もし、その感覚を見つけられなければしばらく休んで、新しい音楽を聴いたり、インスピレーションを与えてくれるものを探したりすればいい。僕は去年6ヶ月間音楽を作らなかったけど、純粋に音楽から離れることでいいことがたくさんあったよ。

一番楽しかったプロジェクトについて教えてよ。あなたの作品が大好きで、今でも「No Hope Generation」をいつも聴いてるよ。

Mura:適切な答えじゃないけど、僕はいつも本当にすべての仕事を楽しんでやっているよ。楽しく刺激的な音楽じゃなければやらないし。思うに、これが正気を保って信頼できる作品を作るための秘訣だね。

それと、「No Hope Generation」を愛してくれてありがとう。

Sam Gellaitryとのコラボキボンヌ

Mura:Sammyは彼自身のエネルギーだけで十分で、僕のことは必要でないんじゃないかな

新しいスタイルやジャンルのプロデュースを始めるときのプロセスはどのようなものですか? 大規模な研究段階を経るか、それとも自分が好きなことにすぐに飛び込むのでしょうか?

Mura:いい質問ですね。僕は、その作品がどこから来て、なぜ存在していて、なぜ素晴らしいのかということを理解できたと確信してはじめて制作に取り組む傾向があるよ。ただの愛好家にならないことが重要だと思うんだ。形式への敬意や本当の関与なしにスタイルからスタイルへと飛び移るだけだと、空虚な作品になっちゃうよね。僕は多くの場合、すでに好きなものや精通しているものに取り組んでいるよ。

あなたのファッションセンスが大好き。ショップやブランドやスポットについて教えて。

Mura:SSENSE、Dover Street Market、APOC、これらは新しいデザイナーの商品と触れることのできるいい場所だよ。もし高いものが難しければ、Grailedがほんとにいいよ。

でもファッションに限らず、地元のアーティストやデザイナーが作ったものを買うことをおすすめするよ。自分の街でクールなものを作っている人を調べて、彼らをサポートしよう!その方が楽しいからね。

あなたの音楽、空間に注意が向いている感じが好きなんだよね。特にヘッドフォンで聴くと、本物の3Dのフィールドが広がっているように感じるんだ。この音空間を実現する方法とは?

Mura:ベーシストだった父から「ベースは弾かないことの方が大事だ」と言われたことがある。

それをずっと覚えていて。なにかが欠けていることと、なにかが存在することの相互作用というのが、僕にとって音楽の最も興味深いことだね。

ワイ香水デビューしたて。今何をゲットすればいい?

Mura:gabar noII , 19-69 Chronic, Comme des Garcon Wonderwood, le Labo

himeraのリミックスで「Roblox」のSE使ったでしょ

Mura:はい

「Less is more」派?それとも「More is more」派?

Mura:less less less less いっつもless。リダクショニズム!

追記

Mura:さてみんな、1時間ほどタイピングをして頭おかしくなりそうだしちょうどスペースキーが壊れたところだから、この辺で終わりにするよ。ぼくの答えたいくつかの回答が、答えきれなかった質問のヒントになるといいね。ここにいる皆を心から愛しているし、ホストしてくれた r/electronicmusic に感謝します。新年にはもっと多くの音楽をリリースするよ。皆に聴かせるのが待ちきれないな。

kissessssssssss x

******

おわり。野良のインターネッツ・インタビュアーたちすげ〜しMura Masaの言語化能力もすげ〜。ユーモアのセンスが素敵。ちなみに僕が一番好きな曲は「What If I Go?(feat. Bonzai)」です。

最後につくタイプの目次(索引として使って)

- 前置き

- 訳文

- Q&A

- 調子はどう?

- 「Jesuschrist」ってプロデューサータグはなんなの?*2

- どうしてPinkPantheressとコラボしたの?

- ほかのコラボについても教えてよ

- お気に入りのシンセは?

- サウンドや楽器の選択はどのように行っている?作曲のプロセスの中で選択するのか、それとも決まったアイデアを実行しているのか。

- 人に見つからなかった名サンプルを教えてよ

- 『Soundtrack To A Death』以来のファンだよ。一体どうやって「…Girl」を作ったんだ? マスターピース!!!

- Slowthaiとまた一緒に仕事をする予定は?

- 今まで作った曲の中で一番好きな曲、好きな街はどこですか?

- 次のプロジェクトに期待できることって何?

- やあ、どんな靴を履いてるの?

- 先生、こんばんは。何のコロンを買えばいいですか?

- WFGの商品デザインをまたやってくれますか?*6

- ベスト・ギルティプレジャー映画を教えてよ

- お気に入りの音楽プロデューサーは誰ですか? また一番よく使うプラグインは何ですか?

- あなたはホントに多才な人だけど、作曲、プロデュース、ミキシング、マスタリング、アートワークのデザイン、そしてライブの準備など、どのように進めているのでしょうか? どの程度自分でOKを出して、どのタイミングで仕事を任せるのでしょう?

- Alex Gと一緒に曲を作らない?

- 今日の朝食は?

- 「2gether」のボーカルって誰?

- グラミー賞に行った感想は?

- 最近、信じられないほど嬉しかったことは何ですか?

- サンプルパックを使用することと、自分でサンプルをデザインすることのどっちが多い? あと、ラップトップを使ってたと思うけど、最近ハードウェアに興味ある?

- 『Soundtrack to a death』の頃からのファンさ。プロデューサーとしてキャリアを始めたばかりの人になにかアドバイスはあるかい?

- コーチェラ出るよね?

- あなたの制作過程で最も型破りな工程は?

- 音楽を作る気が起きない時、また何かを作らなければならないという罪悪感がある時、アウトプットがあまりに酷い時って、どうしたらいいのでしょう。私は、自分の音楽的スキルが低すぎるかもしれんとか、あらゆる不安を抱えているんだ

- 「Lotus Eater」がこれほどまでに人気になるとはリリースした頃には想像もつかなかったんじゃないですか? この曲って定期的にフェスやライブでやってるのを聞く気がするよ。

- 最近の生活はどう? 創作活動に役立つような特筆すべきことがあれば教えてよ。あと精神的に助けになったことも。あと……いつか「Was It Worth It?」をリリースしてほしいんだ。何年経っても心に響いているよ:)

- 創作の過程について、意識的に新しいサウンドの音楽を作ろうとしているのでしょうか? それとももっと本能的に? 別の言い方をすると、作曲する工程ですぐに新しいサウンドや音の組み合わせを発見しているのか、それとも試行錯誤を繰り返して見つけているのか。私もプロデューサーだから聞いてみたい!

- お気に入りのSpliceのサンプルパックは?

- [削除された質問]*8

- ナードな質問です。「in my mind」の冒頭の超きれいなイントロってどうなってますか? 特にビットクラッシュになっているところ。微細なことだけど、いろんなエモーションが重なっているみたいだよね! それと、より広範な質問。『R.Y.C』はリリース直後にパンデミックが発生したけど、それはあなたにとって新たな意味を持つようになりましたか? 個人的には、このアルバムのノスタルジーや憂鬱、そして青春というテーマと初期のロックダウンの日々が見事にマッチしていたと思っています。

- Love you.ちょっとディープな話なんだけど。早くから大成功したことで、UKのプロデューサーのコミュニティから疎外されていると感じることはありますか? また自分自身のコレクティブを作ろうとは思いませんか?

- 長年のファンだよ👋 歌う/録音する/ミキシングするなどのボーカルに関するtipsはあるかい?(自分はまだ始めたばかりで、正しいサウンドを作るのに行き詰まってるんだ :/ )

- 「昔のMura Masaみたいな曲を作って」っていうプレッシャーとどう対処しているんだろう?

- またCharliとコラボすることはある?

- ドラムの処理でよく使うプラグインはある?

- 個人的な感情を曲にするのは精神的に疲れますか、それとも癒しになりますか?

- より早く、より生産的なプロデューサーになる秘訣はありますか? 私はよく、ループにハマって飽きて、アイディアを完成させることができないということがあります。また、プラグインの最終兵器はありますか?

- 一番楽しかったプロジェクトについて教えてよ。あなたの作品が大好きで、今でも「No Hope Generation」をいつも聴いてるよ。

- Sam Gellaitryとのコラボキボンヌ

- 新しいスタイルやジャンルのプロデュースを始めるときのプロセスはどのようなものですか? 大規模な研究段階を経るか、それとも自分が好きなことにすぐに飛び込むのでしょうか?

- あなたのファッションセンスが大好き。ショップやブランドやスポットについて教えて。

- あなたの音楽、空間に注意が向いている感じが好きなんだよね。特にヘッドフォンで聴くと、本物の3Dのフィールドが広がっているように感じるんだ。この音空間を実現する方法とは?

- ワイ香水デビューしたて。今何をゲットすればいい?

- himeraのリミックスで「Roblox」のSE使ったでしょ

- 「Less is more」派?それとも「More is more」派?

- 追記

*1:Instagramとリンクされていたが現在は失効されているので、ストーリーかなにかで投稿していた模様

*2:「2gether」2:28、「You Make It Look so Easy (Ruined by Mura) (feat. Petal Supply)」0:45参照

*3:イングランドのフットボール監督であるジョゼ・モウリーニョの言。日本で言うところの「これ以上いけない」(孤独のグルメ)的な使われ方をしている

*4:2015年時点で「Prophet8を買って今日は何も食べてない」とツイートしているのが味わい深い。なんせProphet 5は4,500$もするのである

*6:過去に靴のデザインを手掛けているとのこと。詳しくは分からないのでこの辺り訳出が不安

*7:たぶんこれ https://splice.com/sounds/splice/sophie-samples

*8:削除されており回答のみ残っている